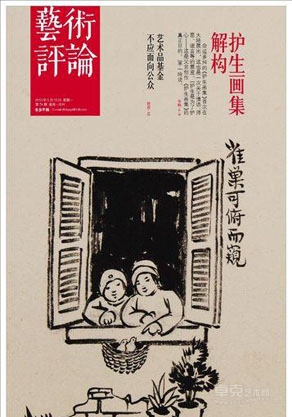

封面用图: 丰子恺《护生画集》中的《雀巢可俯而窥》。

烹鳝

撷菜

丰子恺先生简练而充满童趣的画作一直感动着世人,而那些他笔下天真的孩子现在也多成了故人,惟一在世的就是小女儿丰一吟了——丰一吟今年84岁,出生于《护生画集》首次出版的那一年。

“护生是为了护心——这是父亲创作‘护生画’的真正目的。”在《护生画集》于浙江博物馆展出前夕,平易朴素的丰一吟在上海家中接受记者专访时一直强调这句话。

作为弘一法师与丰子恺先生“师生共慈悲”承诺的见证,《护生画集》从1929年开始出版,其间经历了抗战与内战的离乱、“文革”动乱,一直出版到1979年,跨时整整半个世纪,这也是子恺先生一生中篇幅最多、耗时最久的一部作品集。2013年5月10日在浙江博物馆开幕的《护生画集》大展,从六集《护生画集》中精选了124件,分为“戒杀警示”、“善爱生灵”、“和谐家园”三个单元展出,这也是《护生画集》原作首次在大陆展示。

丰一吟和女儿住在徐家汇附近的一幢高楼里。去年香港展出百幅《护生画集》画作时,她曾应邀专门赴港,而这次她表示因种种原因没办法到杭州了,不过一谈起《护生画集》与子恺先生,丰一吟却是五味杂陈。年轻时对于父亲创作护生画并不完全理解,但现在丰一吟却完全沉浸在子恺先生的艺术世界里,除了整理父亲的文稿画传,就是临摹父亲的画作,在她看来,这实在是其乐无穷的事情,“临摹时还是有些遗憾,因为现在没什么好颜料。”

《护生画集》的传承与创作

记者:《护生画集》5月10日在浙江博物馆展出,这也是《护生画集》原稿第一次在内地展出,作为《护生画集》创作与捐赠的见证者之一,我们想向您请教几个问题。

丰一吟:据我所知,这次展出的《护生画集》并不是全部作品,但浙江之前的展出宣传好像说是450幅全部参展。

记者:之前在香港也展出了100多幅,好像原本是想全部展出的,但展厅有限制,这次在杭州展出最终是120多幅。

丰一吟:浙江博物馆收藏了全部450幅原稿。其收藏过程是这样的,六集《护生画集》的字画原稿共450幅(第一集50幅、第二集60、第三集70、第四集80、第五集90、第六集100),当时都集中在新加坡的广洽法师那里。1985年(父亲去世10周年时)广洽法师到浙江桐乡石门镇来参加丰子恺故居“缘缘堂”重建落成典礼。法师把《护生画集》六集的全部原稿带回祖国,打算捐赠。他征求我的意见:“捐到哪里为好?”桐乡市文化部门不敢接受——他们不敢接受其实是很有道理的,因为当时桐乡市石门镇缘缘堂收藏的条件很差,更谈不上防潮和恒温的设备,他们生怕糟蹋了这450幅画450幅字的珍贵原稿。我就建议法师捐给浙江省博物馆(他们收藏条件好)。其实当时有不少地方(美国、中国香港、中国台湾等国家和地区)都要向他以高价购买这套画集原稿,但热爱祖国的广洽法师一心想物归原主,把原稿送到中国来。后来,广洽法师专程去杭州,把《护生画集》六集全部原稿450幅画、450幅字,捐给了浙江省博物馆。

记者:我们知道《护生画集》中的100多幅去年到香港展出,引起了很大的反响,这个也超出了你们的预想吧?

丰一吟:是的。这经历了一个过程,在“文革”时期,这本画集被批为是封建迷信作品,出版发行的范围也只限于开明书店和佛教性质的机构。我父亲也被批判。可如今,《护生画集》越来越受到重视,男女老幼都喜欢看护生画。

记者:这本画集凝聚了子恺先生和弘一法师两位大师的心血,跨越了半个世纪,确实难能可贵。

丰一吟:《护生画集》是一幅画和一幅文字相配的。给这《护生画集》配文字的,共有4位:弘一大师为第一、二集配字,叶恭绰先生为第三集配字,朱幼兰先生为第四、六集配字,虞愚先生为第五集配字。这套书里,融入了师恩和友谊,也融入了父亲一生所倡导的“和平、仁爱、悲悯”。

记者:您父亲创作《护生画集》最早是始于1920年代吧?

丰一吟:画集缘起于1927年,父亲作画,请弘一法师写字,那时我还没有出生(我是1929年出生的)。本来只打算画一集,画50幅,1929年交由开明书店出版,是为弘一大师祝50寿整。

后来,我家逃难到广西宜山,我父亲在弘公60大寿时又画了60幅护生画,寄到弘公所在的泉州,祝恩师60大寿,1939年由开明书店出版。

弘一法师收到第二集画稿后对我父亲说:我70岁时你画70幅,80岁时画80幅,一直画到100岁。

恩师有命,做弟子的当然听从。可我父亲心里想:弘公100岁时,他自己实足年龄已83岁,还在世上么?当时他只能回答说:“世寿所许,定当遵嘱。”

1942年,弘一大师(1880年生)63岁虚龄时,离开了人 世。

1948年,父亲在厦门画了《护生画集》第三集。可此时弘一法师已经离开人世,这第三集找谁写字呢?开明书店的负责人章雪村推荐他到香港去找著名书法家叶恭绰为护生画第三集写字。那时,父亲因为喜欢南国的气候一年四季温暖,所以1948年冬天,就让家属从杭州迁来了厦门。但是1949年4月,得知江南就要解放,父亲毕竟怀念江南的四季风光,决定回去迎接解放。他安排我们家属直接从厦门坐船去上海,自己则去香港完成了两件事:一件事是请叶恭绰先生为护生画第三集写字,带回上海交大法轮书局出版。第二件事是举办了个人画展,卖得的钱带到上海去养家糊口。

1960年,父亲在他所居住的“日月楼”完成了护生画第四集,文字请一位佛教徒,后来担任上海佛教协会副会长的朱幼兰先生题写。

1965年,由于广洽法师催促,父亲提早画了护生画第五集。(本来应该到1969年才画的。)那一场浩劫——所谓“文化大革命”,是1966年开始的。广洽法师似乎有预感,所以催促我父亲提早在1965年画成了第五集。也幸亏父亲提前画了出来,所以这一集没有发生问题。

第六集护生画本来应该是到1979年才画的,而父亲似乎预感到自己1975年即将离世,便提早于1973年画了。

前边几集是早期画的,我太小还没有印象。后面的几集我见证了父亲的创作,尤其是“文革”时期,不敢声张,都是偷偷地画。

记者:那您父亲在“文革”期间创作画集是怎样的情形?

丰一吟:“文革”期间,父亲不敢在白天画,都是在清早四五点钟,在暗淡的光线下,偷偷地画成了这第六集。

记者:主要还是躲“造反派”吗? 丰一吟:一来怕白天有“造反派”突然袭击,怕被他们发现在画这些“封建糟粕”。二来是为了瞒过我们。因为当时已经有一位大画家被关进监牢,我们就一直劝他别再画任何画了。等我们知道他在偷偷画这些画时,那时第六集的护生画都已经完成了。

讲到这里,我对一件事情记忆犹新,就是“文革”期间,我们曾把家里的《护生画集》第五集(不是原稿)给烧掉了。“文革”时期,大哥来看父亲,他担心父亲的《护生画集》出事。大哥随手翻着《护生画集》,突然“啊呀”叫了一声!父亲问他什么事,大哥指着第五集最后一幅画说“月子弯弯照九州,几家欢笑万家愁”,这不是说我们中国人都在愁吃愁穿吗?这不是一幅所谓的反动作品,要大批而特批的吗?于是,一场毁掉《护生画集》的“战斗”开始了。这天半夜,我和保姆先是主张把第五集《护生画集》放到洗澡的浴缸里去泡软,泡成纸浆,一点一点往垃圾桶里倒掉。可是香港印的《护生画集》的纸太好了,不可能那么快浸成纸浆,于是决定烧。当我和保姆两人把所有通外面的窗户都紧闭,一页页的护生画被投进火堆里烧着时,突然,我家门铃响起来了。我和保姆呆若木鸡,想着这下全家都要去挨斗甚至坐牢了。我们等待着第二次门铃声……可是铃声不再响了,我喘了一口大气:弘一大师啊,一定是你的在天之灵保佑着我们。

记者:可以想象当时的情景,在“文革”中画《护生画集》确实太不容易了,子恺先生主要是清晨画画,那白天做什么呢?

丰一吟:他画画写字都是在清晨和上午,中午就要喝酒了。喝完酒以后就不能画画了,写字还可以。所以下午就活动活动,松松筋骨。他喜欢诗词,他曾对我弟弟说过:“我离开世界,什么都舍得放弃,就是诗词舍不得放弃。”我现在也是这个感觉。我们的诗词都是父亲教的,在逃难的时候教的。小时候记的诗词,记忆特别牢,我弟弟能记下3000首诗词。父亲教给我们的诗词都是很好的,他很会选。有时候,不用他教,听他念念,我们就可以记熟了。

记者:从你们子女的角度看,为什么他在这样一个草木皆兵的“文革”时期,还要冒险创作这样一个作品,主要还是为了兑现对弘一法师的承诺么?

丰一吟:对,他一定要完成。弘一法师是他平生最敬仰的一个人,既是他的精神导师,也是他皈依的导师。其次是马一浮先生。

记者:子恺先生在“文革”期间创作的画稿后来是藏起来了么?

丰一吟:嗯,“文革”期间是这样的。这里我就要介绍朱幼兰先生了。他是一个学校的总务主任,但是皈依佛教了,因此对《护生画集》非常关心。“文革”期间,大家都避之唯恐不及,没有人敢来题字,但是他还是来给我父亲的第六集护生画题字了。

记者:能不能具体说说是怎么请到朱幼兰先生来题字的呢?

丰一吟:“文革”期间,别人来看望我父亲是件危险的事,大家都不敢来,因为我父亲那时候是挨批斗的,他曾做过上海中国画院院长,作为画界的“批斗”代表,也是当时上海十大批判对象之一。

有一次,钱君匋来看他,(钱君匋自己也是个被批斗对象),出来后就被造反派盘问:“你跟丰子恺谈了什么?我们知道你去见丰子恺了。”钱君匋也不敢不说,就老实回话了,其实也没说什么不好的话,只是有一句话,我父亲对他说:“如果鲁迅还在的话,那他也是个‘右派’。” 但其实这句话也没什么大不了的。 记者:嗯,那当时,人们去看望您父亲就是件自惹麻烦的事,那为什么朱幼兰敢去看呢?

丰一吟:一个是因为也到“文革”后期了,另一个,像钱君匋,自己也是个名人和“右派”,而朱幼兰是某个学校的总务主任,胆子大点,风险也没像钱君匋先生那么大。

记者:您与朱幼兰有交流吗?

丰一吟:交流不多。朱幼兰有个儿子,叫朱显因,在“日月楼”(陕西南路丰子恺故居)值班。

记者:后来怎么请到朱幼兰来题字呢?

丰一吟:在那个风声鹤唳的时期,有谁敢冒坐牢的风险为护生画集写字呢!这时候,朱幼兰先生挺身而出。他说:“我是佛门弟子,愿担此风险,还是由我来写吧!”

记者:那丰子恺先生为什么不自己题呢?

丰一吟:他自己从来不在护生画上题字。画是自己画的,另外一边的字肯定是请别人题。

记者:所以《护生画集》的创作过程也见证了一个时代的变迁。

丰一吟:对的,历时也比较长。

记者:在这本画集里,哪些作品您印象特别深刻?

丰一吟:有一幅作品,我一开始根本就不理解。作品名叫《首尾就烹》。画中,一条鳝鱼被放在沸腾的锅中煮,中间一截身子鞠身向上,以首尾就烹。我一看就很纳闷,这明明是杀生怎么叫护生画?后来父亲一句话点醒我了,他说,你不知道,它肚子里还有仔,它就是宁愿自己忍痛被杀,也还想着要保护后代,这个就是很感人的。

记者:丰老师,您对丰子恺先生的理解是怎样的?他对您影响最大的是哪些方面?

丰一吟:有时候,我常常拿一句话来作比方:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。我一直在他身边,反而跳不出来讲他,我不知道该怎么讲他。但是,也经常会被问到这个问题,所以就尝试着跳出来看看。他对我的影响,有几点:一是他一专多能的,这点很让人佩服。诗词文章画,还有翻译,他精通英文、俄文、日文。这个不能说后无来者,但是像他这样的人也是很少有的。他还有个特点,他自己做的事情,除了是别人叫他做的,从来不图回报,没有功利之心。他平日生活也很豁达,几乎没攒什么钱,都是一手来一手去,还要养活这么一大家子人。我们去重庆逃难时,刚好外婆过来探亲,还要把外婆一起带上逃难。外婆是小脚,逃难时还需要多照顾,后来客死重庆,葬在重庆。盗墓者觉得丰子恺是有钱的,还跑去盗墓,结果发现什么都没有。

对了,你们不要叫我丰老师,“丰老师”三字那是叫我父亲的。你们叫我“丰阿姨”就行了。

记者:好的,丰子恺先生受弘一法师的影响极深,《护生画集》只是见证之一,您能就您儿时的感受说说他和弘一法师的交往情况吗? 丰一吟:我父亲特别尊重弘一法师,他的恩师。他对别人说话有时还笑笑,但是提到法师的时候,都是很庄严的。他也很尊重马一浮。父亲与弘一法师交往很深,但是我想来想去,我没有亲眼见过弘一法师,我的大姐是见过的。弘一法师1942年去世的,我们1948年才去的厦门,我没能见到他。只知道他是吃素的。

记者:您父亲创作了《护生画集》,有一些观点认为子恺先生的目的是强调不杀生,尽量吃素,其实子恺先生对此有过解释,不过我们还想问的是,子恺先生生前戒过荤吗?

丰一吟:他吃过一段时间的素,不过后来还是吃荤的。他吃荤和我是不一样的,我吃荤一般是猪肉,这是因为在重庆的成长过程中,没有河鲜海鲜,形成的习惯。他吃荤是喜欢海鲜,也比较顺其自然。虽然《护生画集》提到很多不杀生,但是他还是吃荤的。

记者:有人认为《护生画集》是一种宣扬佛教教义的书,您个人怎么看这本命运曲折的画集的?

丰一吟:父亲一直强调一点:“护生”是为了“护心”。这话是国学家马一浮先生说的,马先生说:“去除残忍心,长养慈悲心,然后拿此心来待人处事——这是护生的主要目的,故曰‘护生者,护心也’。”

父亲说:我们所爱护的,其实不是禽、兽、鱼、虫的本身(那是小节),而是爱护自己的心(这才是大节)。他又说:无缘无故有意踩死一群蚂蚁,不可!不是爱惜几个蚂蚁,是恐怕残忍成性,将来会用飞机载了重磅炸弹而无端有意地去轰炸无辜的平民!

所以“护生”是为了“护心”——这是画护生画真正的目的。

丰子恺与“日月楼”

记者:您平时主要是维护“日月楼”(丰子恺故居)的运转,编撰丰子恺画传?

丰一吟:我现在也比较忙,维护“日月楼”有我的后辈,我临摹父亲的画,编撰父亲的画传。

记者:我见过不少您临摹的子恺先生画作,很像,您什么时候开始学习您父亲的这种风格?

丰一吟:父亲去世后,广洽法师请我临摹,具体年份不记得了。刚开始临摹的时候很惶恐的,从很简单的开始,比如说松树。拿给他看了以后,他说新加坡那里的人很喜欢,一定要我临,我就是这样开始的,后来我还写了篇文章,叫《广洽法师教我画画》,实际是他叫我画画,被他逼出来,呵呵。

有一天(具体时间我也记不得了),我发心要画100张佛像。结果一下子就有7封特快专递丢到我邮箱里了,他们抢着要。结果我画了超过100幅佛像。

记者:子恺先生在世时,您在父亲身边对于绘画也算是耳濡目染了。子恺先生平时教你们怎么画画吗?

丰一吟:他从不勉强。他在世的时候我不画的,我是在他去世以后才开始画画的。

记者:子恺先生在世时,你们好像搬过很多地方,最后怎么会住到“日月楼”?

丰一吟:1948年的时候他在台湾,刚去时觉得台湾很好,但是没有黄酒。所以叫他的学生用船运到台湾,运过去了之后又不能一个人吃,因为大家在一起嘛,要一起喝,所以很快就没了。没黄酒他就不想在台湾了。

我们后来离开厦门回到上海,父亲取道广州,乘末班机飞回上海。我们在西宝兴路上的一个弄堂里住下。后来因为蒋介石逃亡台湾后要炸毁上海闸北的发电设施,我们住得比较近,钱君匋先生就把我们接到了他那里,在复兴公园附近,比较安全些(现在这些地方都不在了。我曾经去访问过,都找不到了,只有福州路上的逸夫舞台附近的房子还在,在广西路附近)。

后来我们住在福州路,逸夫舞台一带。那个房子一开始是开明书店的老板的,后来他到北京去了。那里的环境比较差。大概是在1951年的样子到那里住。环境差,空气差,又是闹市,弟弟、我和父亲先后都得了肺结核,父亲就寻思要搬家,后来就搬到了“日月楼”。我们是租的那里,也要付点费,买使用权,比较贵,父亲就借内债,包括母亲的私房钱、大哥大姐的钱。刚搬到那里(陕西南路日月楼)的时候,我父亲很开心,他在楼下住,后来到楼上一看,环境这么好。

记者:那后来他就在“日月楼”放开创作了?

丰一吟:嗯。“日月楼”的名字也是他取的。“日月楼”的阳台比较开阔,可以看日看月,父亲就起名“日月楼”,并请马一浮先生写了一个对联,匾是自己写的。现在那里放的都不是真迹。

记者:子恺先生在“日月楼”除了创作《护生画集》,还创作了什么重要作品吗?

丰一吟:多了。他作画速度是很快的。“文革”前,不认识的人写封信来,说自己是个工人或者是个职员,很喜欢你的画,能不能送我幅画,他不出一个礼拜就把画画出来寄给人家了,也不收人家钱。他在世的时候,除了到香港办展览那次卖过画,此外从来没有卖过画。解放初,他的画也不知名,很少有人要他的画,主要是报纸上登登。

那时候的画也多是小幅的,没什么大幅的画。画大幅主要是在重庆的时候。我陪他到附近的涪陵等地游玩,那时当地的一些地主就请他画大画,他画过给人家的。但是这些大画肯定都没有留存的,因为那些地主后来都被批斗,这样恐怕就没有留存的了。

记者:那后来“日月楼”又盘给别人了,直到前几年,你们自己的子女出资把它的租赁权赎回来?

丰一吟:那时候别的人住了,但屋主不在那里住了,而是群租了。我们就靠我弟弟的儿子(弟弟叫丰新枚),他在香港,出资300多万元,把租赁权赎回来了,但是也只是楼上的一部分,楼下的租客还是不好让人搬走。楼上就由我们后人轮流在那里值班,大家在那里值班也是很开心的。

记者:这个故居的整理,地方政府有没有参与?

丰一吟:政府一开始没有管。现在政府也做了不少工作,今年政府也开始给部分维护经费了。

记者:子恺先生有没有给你们留下一些作品?

丰一吟:他也没想到自己会去世,后来就讲不出话来了。他自己也不收藏。好像我二哥给我一张。对了,我弟弟,就是之前所说的——他念了两个研究生却被派到石家庄当工人,我父亲很疼爱他,在他去(石家庄)之前就问他要什么,他就说要我父亲的画,父亲后来还给了他一本画册——就是这个画册里,有父亲在我12岁时为我画的一张写写画画的图,上面有题字“盛年不重来,一日难再晨”。弟弟去世以后,他的儿子丰羽也很珍爱这套画册,托管在深圳的一家银行。

当时捐的还有《敝帚自珍》那套漫画,“文革”中画的,有 100 多幅吧,是弟弟丰新枚捐的。

我家里现在还挂着一幅父亲的书法——“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人”。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号