展览作品:陈孟昕《雪域祥光》

1927年12月13日,鲁迅先生在上海为装帧设计家陶元庆的画展写出如下言简意赅的点评:“他以新的形,尤其是新的色来写出他自己的世界,而其中仍有中国向来的魂灵……。”这段文字的要点在于肯定陶元庆的绘画,既和世界的时代思潮合流,又未梏亡中国的民族性,因为他究竟是中国人。而中国画的发展,则有赖于中国画家“变古则今,赋彩制形,皆创新意”(南齐谢赫《古画品录》)

“赋彩”而非“着色”,这一用词也许与汉代文学400年间的主要样式“赋”有关,其特点是“铺采摛文”、“抒情咏物”、讥讽时事、想象奇物、结构恢宏。要之,“汉赋”继承“楚辞”,具有多层次、综合性、整体性的艺术气质,是中国文学的主流形态,顾恺之的《洛神赋图》创意直接来自三国曹植的文学名篇《洛神赋》,充满奇诡想象与瑰丽色彩。同理,在中国美术的早期,色彩的运用早已经成为常态,现存最早的画论中,东晋顾恺之的《论画》中已提到“凡胶清及彩色,不可进素之上下也。”《画云台山记》中提到:“清天中,凡天及水色尽用空青,竟素上下以映日西去。”此处的空青,即一种球形的孔雀石,随铜矿而生成。至南朝宗炳,已在《画山水序》中提出“以形写形,以色貌色”之说。它表明,中国画的发展过程中,形与色是一对根本性的范畴,决定了中国画的基本形态与风格样式。形色关系始终是中国画无法回避的重要范畴,因为形的表现主要依赖用笔和用墨,形色关系也就转化为墨与色的关系,无论是墨线或墨染,都要在与色彩的关系中呈现出形体的结构明暗、质感气韵,乃至图像意义。

如果说,形的功能在于状物,那么色的作用则在悦情。“赋彩鲜丽、观者悦情”(南陈姚最《续画品》),从中国古代洞窟也寺观壁画中广泛地运用色彩可知,作为公共艺术形态的壁画,色彩是影响观众的重要因素,色彩是最具有公共性的绘画要素之一。唐代美术史家张彦远在《历代名画记》中有专门的章节,详细讨论了中国画所用的各种颜料、绢纨与胶。值得注意的是,因为社会的广泛需求和工程巨大,在唐代壁画的绘制过程中,作为创作团队的首席,著名画家和民间大师,逐渐将赋色的工作交给助手和徒弟去做。唐代朱景玄在其《唐朝名画录》中提到,吴道子画东都天宫寺壁画,在寺之西庑“亲为设色”,说明他对此画的重视,闫立本在长安慈恩寺画《功德》一画,亦“亲手设色”。因朱景玄曾观吴道子所绘壁画,见“数处图壁,只在墨踪为之,近代莫能加其彩绘。”这似乎表明,唐代绘画已经出现“形色分离”,有以墨绘线描而独立之绘画,如五代荆浩《笔法记》中所言:“夫随类赋彩,自古有能,如水墨晕章,兴我唐代”。问题在于,唐代兴起的水墨画法,在大画家王维那里,渐分高下,“夫画道之,水墨为最上”。色彩逐渐与工匠和院画视为一体,成为宋元文人画家所鄙夷的东西,画之逸格,“拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。“(宋黄休复《益州名画录》)”“今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自谓能手。”(元赵孟頫《松雪论画》)。

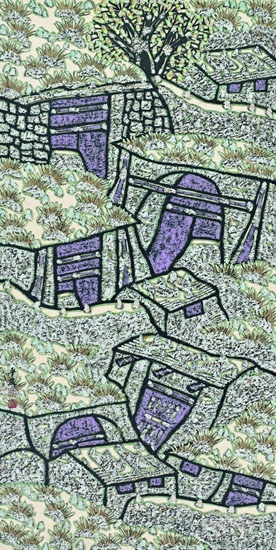

展览作品:罗平安《田园系列》

这便是中国画色彩传统的历史断崖,其根源在于唐以后文人画家逐渐掌握了中国绘画的话语权,他们以文字的形式界定了中国画中水墨与色彩的艺术价值高下。由于文人画家多为官员与知识分子,轻视画工出身的画家,又不愿花费心力学习造型与色彩技法,只从书法手笔入手,以山水为主要表现体裁,使中国画走上了水墨山水为主体的发展之路,人物画与重彩画的衰败命运此时被决定。明代唐志契指出:“山水原是风流潇洒之事,与写草书、行书相同,不是拘挛用工之物。如画山水者与画工人物(阙)花鸟一样,描勒界画粉色,那得有一毫趣致?”(《绘事微言》)画家钟孺乾对此有敏锐的评论:“中国文人画摒弃色彩,除了道家崇素思想的影响和工具材料的制约(或谓之优长)之外,在很大程度上同文人画家们不思变化的惰性和欲变不能的畏难心理有关。‘绢受色,纸受墨’早已成为定论,在纸本上用色需要磨练专业技巧,而清高守成的士大夫显然缺乏实验的勇气和热情。”

美术史的复杂并非文人画家鄙视和远离色彩与工笔那么简单。同是唐志契,在讨论“积墨”之法时,注意到宋元画的“积色”之法——“迄今看宋元画著色尚且有七八次深浅在上,何况落墨乎?”,而清代王原祁更注意到“色与墨”的关系,要点在“取气”,即“六法”中的“气韵生动”。“画中设色之法与用墨无异,全论火候,不在取色,而在取气。故墨中有色,色中有墨,古人眼光直透纸背,大约在此。今人但取傅彩悦目,不问节腠,不入稜要,宜其浮而不实也。”中国画中色彩的运用,难点在于“形色相和”,和则气韵生动,不和则形迹宛然,画无生气。这说明,中国画中的色彩系统不是一个单纯自足的色彩系统,而是在与水墨的黑白系统(或黑白灰系统)互补共生、对立统一的过程中生发出来的,这一点与西方油画的色彩系统是不尽相同的,它的创新难度也在这里。

说到油画,20世纪30年代油画家倪贻德倒有一篇谈《新的国画》的文章,说到中国画的创新之路,“方今对于国画之非难者,大约都持有两种最大的理由:第一,说国画是不合于科学的方法,如轮廓之不准确,光暗之无分别,远近之不合于透视,色彩又太单纯,于是极力想把西洋画的方法,与我们的国画合起来,以另成一种折衷派;第二,说国画中所用的材料,太简单了,不足以充分表现物象,于是急急乎想把西洋画中的材料来替换了。”倪贻德认为这都不是重要的事情,重要的不是形的像不像的问题,而是由对象引起的内部的生命,要从新的事象、新的感觉中,去寻找新的诗意,新的情调。创造新的技巧,表现新画境。

展览作品:《向大师致敬》—格兰特_伍德

有关艺术与科学的关系,不仅在中国画的发展过程中,科学不是一个根本性的价值基础,就是在西方美术史的发展中,科学也只在一定的历史时期对绘画产生过重要影响。例如,19世纪的光学、透视学以及20世纪的心理学对于印象主义绘画和超现实主义绘画的影响。在德国著名文学家和美学家歌德(1749—1832)生活的时代,人们视自然科学为过于秩序化的规则,人们想用自然科学去归纳色彩并确定其效果。从牛顿(1643—1727)开始,色彩规则成为西方文化知识界的一个时尚话题,在许多沙龙里面得到讨论。歌德撰写了《色彩规则》一书,在其中讨论“色彩的本质”,他想借助此书消除画家对于理论的反感——“人们发现画家至今怀有一种恐惧,那就是明显反感所有关于色彩的理论性观点,比如色彩的种类、色彩的意义等。”

今天,有关色彩的心理效果、象征效果、文化效果、政治效果,仍然是我们研究和探索的对象,通过情境阐明色彩的效果,人们可以将色彩与个人的生活经验联系起来,进而唤起人们自然的、无意识的反应与联想。绘画中存在着摹仿现实的真实色彩,也存在着与人们心理感受相关联的象征性色彩,象征的效果产生于将一些审美经验普遍化,将色彩的心理效果抽象化。为什么同一种色彩在不同的绘画作品中会产生不同的观看效果,这取决于观众基于生活与视觉经验的复杂的心理记忆。对于中国画来说,借鉴和运用中外美术史中的色彩经验是艺术创新的应有之义,而从中国文化与艺术的传统中探索中国画独特的色彩表现语言,则是当代中国画家有可能在前人的艺术高峰上走出新路的一种历史使命(另外一个可能的探索之路,则是绘画的空间关系研究)。

20世纪90年代,中国的实验水墨运动兴起,涌现了一批重要的水墨艺术家。进入21世纪以来,“水墨”概念得到广泛运用,已成为“中国画”的替代概念,虽然强化了其“现代性”,但也与中国绘画史的传统渐行渐远。而中国画的当代性,其艺术语言的演进与拓展,应该从中国传统文化与艺术中寻找最为根本的生长点。本次展览的主题为“色界变象”,旨在探讨中国画的当代转型,研究中国画的色墨关系,以及色彩与物象,色彩与图形、色彩与观念等。从“大中国画”、“大美术”的视野出发,观察现代中国画艺术中色彩运用的可能性与边界,展现当代优秀的中国画家以不同的色彩媒介、表现形式所进行的语言探索和观念拓展。

展览作品:沈勤 《瓷器》

这次展览延续了武汉美术馆对中国水墨艺术持续研究展示的学术构想,邀请了来自全国的十二位重要的当代中国画家,展现他们的近期创作和精心探索。对于这些画家来说,语言怎样在观念表达中恰如其分地展开叙述,工具和技术怎样在创作中推动表现的力度,笔墨与色彩怎样在艺术家手中魔幻般地超越原本的文化属性,始终是问题所在。如果说现代艺术发展的作用是视觉形式的拓展,后现代艺术则是把艺术变为无所不在的生活——感觉状态,这是从“形”到“态”的演变。从参展作品中我们可以看到,这些中国画家在笔墨与色彩、造型与图像、工笔与写意、传统与现代等不同方向所进行的学术耕耘,看到他们为建构具有中国气派、文化特性的当代中国画所做出的卓越贡献。

作为视觉艺术的绘画的力量,在于艺术家对于作品形式语言的综合性处理与表达,真正的艺术存在于整体性的表现,而艺术中的表现性就存在于造型、笔墨与色彩的语言结构之中。既然色彩、肌理、速度、形状、方向等结构性质是被视觉直接把握的,我们有理由相信,这些性质传达的表现性同样是被视觉直接掌握的。当代中国画中的视觉样式不是任意的,它不是一种由形体和色彩组成的纯形式,而是艺术家对于各自民族的传统文化、哲学与人文精神的理解的综合表达,画家对于造型与色彩的表现,使他成为传统精神和自我观念的主体解释者。这样,观念就存在于艺术语言之中,存在于造型与构图、笔墨与色彩的表现之中,存在于艺术家对于艺术语言的独特理解与处理之中。

早在2001年,画家钟孺乾就意识到“开启中国色彩传统,拓展语言技巧,积累专业经验,并不是中国画家既定的意图和最终目的,倒是在纯然个性化的发展中开发了新的艺术趣味和新的表达途径,使一向满足于即兴玩耍和单色铺陈的旧体水墨画,扩充容量,增强表现力,从而为当代中国画辟出新的品类。”

当代中国画走向成熟的标志,取决于我们能否建立有历史凭借和现实依托的艺术品格和语言体系。以往在艺术创新的口号下进行的潦草实验,已成往事;深入而广阔地吐纳传统资源,独立而自在地表达,在探索中形成当代中国画新的语法和表现语言,是当代画家的要务。正如徐悲鸿在1947年发表的《新国画建立之步骤》一文中所说:“建立新中国画既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而已。中国画可开展之途径甚多,有待于豪杰之士发扬光大,中国之艺术应是如此。”

2015年2月11日

殷双喜 中央美术学院教授、《美术研究》执行主编

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号