上海大学 顾骏

顾骏,上海大学社会学院教授,长期从事当代中国社会转型和文化变迁研究,关注流行文化动向,为多家媒体撰写社会和文艺评论,发表《城市公共艺术及其“光谱色系”》《公共艺术与公益行动的内在契合》《中国音乐选秀“十年一觉”的逻辑演进》《赵本山:时代夹缝中的小人物》《苦难吟诵:草根诗作的主题和价值》等。

原生艺术正越来越为中国人所知晓,但谈到原生艺术时,人们仍会简单地视之为特定群体比如精神病人的作品,而看不到艺术发展的内在逻辑。原生艺术不是漫无指向的涂鸦,其中自有深意在。

一、原生艺术:破解创作悖论

“原生艺术”(Art Brut)这个概念是现代艺术家让·杜布菲(Jean Dubuffet)于20世纪40年代,受精神病人绘画作品启示后提出的。在杜布菲看来,原生艺术就是“各种类型的作品——素描、彩画、刺绣、手塑品、小雕像,等等——显现出自发与强烈创造性的特征,最少依赖传统艺术与文化的套路,而且作者都是些默默无闻的、与职业艺术圈没有关系的人”。原生艺术通常涉及三类作品:精神病人的艺术表现、通灵者的绘画、具有高度颠覆性与边缘倾向的民间自学者的创作。

从定义不难看出,杜布菲关注的核心要素是原生艺术“自发与强烈的创造性”,而摆脱“传统艺术与文化的套路”,超越已有的因袭,以及“不走寻常路”正是原生艺术的出发点和归属地。

其实,艺术究其本质,就是“不走寻常路”,独一无二,见人所未见,方为艺术作品,无论绘画、音乐还是文学,都少不了这个“入门门槛”,否则,不是绘画成为照相,就是创作沦为抄袭。不过,如此说法看似头头是道、无可置疑,其实也是套路,完全的皮相之论。

人被称为“文化的动物”,而文化的核心特征之一是传承。未经时间考验,不能超越时代为后人所再现,就称不上文化。既然如此,居于文化核心位置、追求独创性的艺术必定处于某种悖论性处境,也就显而易见了。艺术作品不能没有独创性,也不可能没有继承性,两者之间的紧张构成艺术创作的内在张力。所谓“传统艺术与文化的套路”无非关于这一张力的特定表达而已。

这里采用“张力”而不用“对立”等字眼,不为调和,只为忠实于生活现实。继承性与独创性之间虽然存在冲突,但留有余地,也就是有弹性的,不是绝对的非此即彼,既非论有独创便不能有继承,亦非讲有继承就不能有独创。任何“传统艺术与文化的套路”曾几何时也是独创的产物,只是因为取得了某种主流地位,成为“金科玉律”,最后蜕变为套路。回顾西方美术史,这条螺旋式演进的轨迹清晰可见。

人类各民族在艺术创作上,最初都有一个摹本,那就是大自然。在人类尚未达到对自然物惟妙惟肖的摹写之前,自然都是激励人类独创的源头。直到有一天,画家的技艺炉火纯青,栩栩如生、酷肖自然物,反成雕虫小技。由此开始,“神似”而非“形似”成为艺术新标准,因为形似是唯一的,而神似是各异的。即便如此,至今还有超现实主义作为流派存在,只是炫技成分多了些。

历史上先后兴起的艺术流派,如印象派、野兽派等,起初都是有独创性的,而后才成为套路。当想象力趋于枯竭、技艺近于完美之时,强调颠覆性和边缘性,力求跳出套路,遂成主流诉求,为独创而独创,擦亮了向原生艺术张望的眼光。

麻烦的是,人类陷于套路过深,尤其在科学主义时代,艺术创作的逻辑性太强,而且,越是清醒希望超越前人的独创,越是容易陷入套路。犹如说“花是红的”,固然套路痕迹明显,但说“花是绿的”,未必就跳出了套路,因为讨论仍然不脱色彩的范畴。因此,只有彻底摆脱理性这个制约艺术创造的“地心引力”,才有不受套路挟持的独创性艺术。对于这一点,只要找几幅模仿原生艺术的作品,就不难看出端倪,相比原创,模仿的作品总显露出某种逻辑安排的痕迹,不管作者如何刻意隐瞒。

在这种情况下,原生艺术作为艺术的自我回归,开始登堂入室。

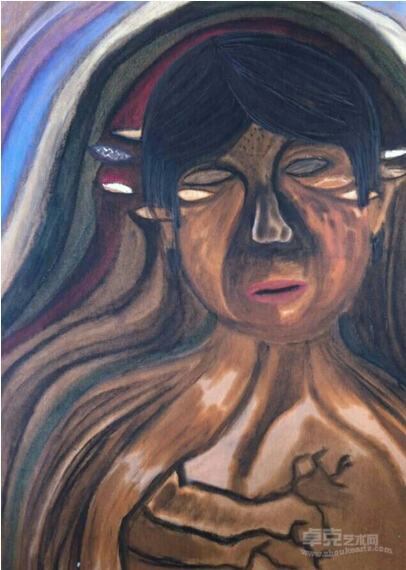

李昌胜作品

李昌胜作品

李昌胜作品

二、艺术的非审美起源

原生艺术所体现的艺术回归,根本上就是回到不知道艺术为何物的时期。

人类早期绘画跟人类给世界万物命名出于同样的策略或原理,有“命名即征服”,自然也有“摹写即制服”。无论人类赋予事物名称还是摹写动物形态,都代表了人类把握未知事物的能力或“魔力”。尽管这种把握的实际功能首先不是对外的,而是对内的。采取这种直接制服某种外在对象的形式,实际上只是舒缓了面对外在力量时人类内心的紧张。渔民为祈求平安和渔获而祭奠海神,其真实功能不是得到海神庇佑,而是宣泄人类面对无法掌控的大海时,必然产生的焦虑。在这一点上,最明显、最典型,也最有意思的例子是“鬼”。

中国古代画师早就说过,画鬼最容易。因为无论哪种动物,都有原型,画作像不像,一眼就能看出来,而从没有人见过“鬼”长什么模样,不管怎么画,都没法判断像还是不像。这个道理看上去过于简单,用不着讨论,其实未必。只要稍有批判精神,就会质疑,人类真有能力想象出自己从来没有见过的视觉形象?真能完全一点儿也不采用曾经见过的视觉元素而画出鬼来?如果不能超越视觉记忆,那么观画者为什么就不能从不曾存在的鬼魅却相似于特定存在物这一破绽上,看出像还是不像?不过,如此辨析虽然有意思,却不是本文的旨趣所在,这里希望讨论的是,人类是怎么想出“鬼”的概念的?用这个名称,人类又想达到什么目的?

无他,只为克服不确定性带来的莫名恐惧。

漆黑夜间,万籁无声,却潜藏着无法想象的威胁,让身处丛林或荒原的早期人类风声鹤唳,不知道何时会发生意想不到的事件,导致意想不到的结果。巨大的不确定性带来不可名状的紧张和焦虑,人类急切需要借助外物重建确定性,让自己释怀。“鬼”这个人类从未确证其存在过的存在物由此被制造出来,不是人类需要这个实体,而是需要这个符号——专门用于指称莫名恐惧的符号,有了指称,就有了克服莫名恐惧的手段。人类早期为一切自然现象赋予“人格神”的形态,如雷公、风婆、土地爷爷等,都借助了同样的“制服策略”。

绘画同样如此。动物一旦被画下来,固定住,就再也跑不了,只能等着人类去捕获。画得越像,制服效果越好,因为画得越好,说明画师的“魔力”越大。当年西方照相机刚传入中国时,“不能让这个小盒子把人的灵魂吸走”,是普通人自发的抵抗。这个创作出《西游记》的民族,深知各种神器不可小觑,别人叫一声名字,不管这个名字原本是否属于你,只要答应了,就会被摄入其中。现在照相机竟然能把人的形象装入盒子,岂不厉害百倍?就是孙悟空自己不也有一种定身神力,可以随意把人锁定,说不动就不能动了?在这一点上,原始绘画魔力才是后世文学想象的原型。

人类最初的艺术创作,只是一种表达,看似为了征服某种自然物,其实只是为了克服个人或集体的心理紧张,所以在起源上,艺术包括文学、美术、音乐等,既非审美现象,同独创性也没有直接的关联,画作是否有价值,同独创性无关,只同其产生的魔力效果有关。在这一非审美的起源上,用学理性语言来表达,艺术只是人类“用逻辑语言来表达非逻辑动机的结果”或者“人类有目的行为的非预期后果”。杜布菲之所以关注原生艺术,根本上是因为那些没有艺术概念的艺术家,才有可能走出艺术创作的套路,重现艺术独创的本质。

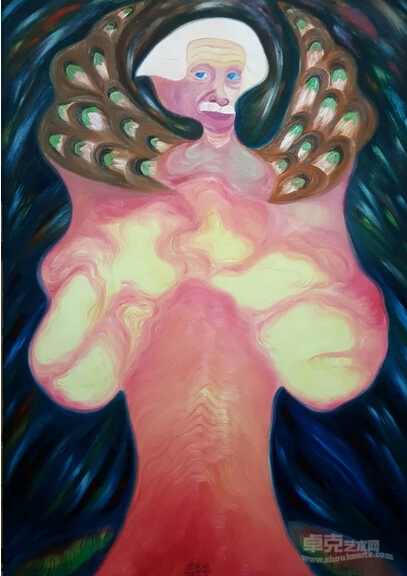

凤英作品

凤英作品

三、原生艺术与禅共鸣

原生艺术可以视为西方为保持艺术创作的原动力而提出的应对之策,体现了某种理论上的自觉,不但触及了艺术创作的内在要求,由此也牵扯出了艺术创作的悖论,还有助于我们更深入地涉足人类心灵的堂奥。

诚如实用主义的哲学观推向极端必定导致“一次性真理”,把独创性和继承性的紧张推向极端,也不可避免地导致“一次性创作”:只有完全无视艺术同仁的存在,甚至根本没有艺术概念的创作者,才能有独创而没有继承,才能真正成为独一无二,才不会陷入任何套路之中。有意思的是,杜布菲为避免丧失独创性,而否定任何继承性,最后找到的路径,说简单些就是“心中无,笔下亦无”:不知套路为何物的精神病人,其创作出的作品才不会落入套路之中。这一思想对原生艺术领域的发现,的确具有开山之功,但要换一个文化背景,将其置于中国传统艺术创作的氛围中加以审视,却会让人觉得“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,即尚未跳出三界外,无法得到独创性之真谛。在中国的禅学里有与之相似却又超越之的观念。

中国的禅是不可言说的,包括这个“不可言说”也不可言说。铃木大拙先生是把东方的禅引入西方的日本思想家,他专门为西方人写了《通向禅学之路》,如今已成经典。纵观全书,没有一处表述“禅是什么”。禅之可意会而不可言传,就为了只要独创性,不要继承性:任何同别人一样的领会和表达,都属于“执”,而“执”恰恰是禅所要破解的迷思。

要达到禅的境界,可以通过自觉的修炼,比如参禅。顿悟之后,自觉放弃刻板的认知模式,恢复“裸眼”乃至“裸心”,达到无约束下的“见山是山,见水是水”。当然,此山非彼山,此水非彼水,所谓“佛法无非吃饭睡觉”。勉强翻译过来,就是“心中无套路,即便身在套路中,同样可以做到人是自由的,思想是独创的!”

如此自由和独创,也不一定非通过禅修,如果内心绝对纯真,不知不觉之中,也已达到,因为这样的人不曾储存任何现成的思想材料,没规没矩,不知套路为何物。而只要心中无套路,表达自然不入套路,思想也不会为套路所累。古书中有儿童问倒孔子的记载,其道理同西方人说的“儿童是天生的哲学家”,庶几相近。金庸写的武侠小说中,多的是这号人物,童心未泯的“老顽童”已经成为文学人物塑造中新的套路。

在现实生活中,更简单易行的是采用特殊手段,刻意使自己丧失对套路的任何记忆,以获得额外的创造力。魏晋时期的士人喜谈机锋,同今人热衷“脑筋急转弯”有得一比,其实谈机锋就是比试对话者谁的独创性思维更胜一筹。随后的大唐盛世的高才们智商有所不及,只好退而求其次,借醉发颠,无论“诗圣”李白的“斗酒诗百篇”,还是“草圣”张旭的“醉草”,都反映出时人高度推崇理性失控之际的想象力的发挥,由此走出了一条似禅而非禅、非禅又似禅的路径。只是到了今天,又成套路。眼下演艺圈不时曝出明星吸毒的丑闻,瘾君子常以类似理由为口实。其实,人真要因嗑药而亢奋,不受理性控制,恐怕早已过量,表演砸锅不算,人将躺在舞台上再也醒不过来。

如果把杜布菲关于原生艺术三种主要类型的作者——精神病人、通灵者和边缘性民间自学者,代入上述三种状态,民间自学者最有可能接近“修炼之人”,如果其自觉拒绝主流,坚持原创的话;精神病人更接近绝对童真,因为其自主思维付诸厥如,外部世界无以影响其创作;而通灵之人如不借助药物,可以归入绝对童真,近似于精神状态不稳,如借助药物,则可以归入故意“买醉”一类。

四、永恒的恐惧:原生艺术释出的梦

关于原生艺术摆脱套路的分析,还可以借用弗洛伊德的“梦的解析”思路加以推演。人类艺术创作独创性枯竭的重大原因是因为知觉或理性成了“把门人”,凡是不合乎某种“传统艺术与文化的套路”之表达,被视为不可接受的形式,在潜意识层面上就给否定了。而原生艺术概念的提出,恰恰是希望撤了“把门人”。所有适用于“正常人”的规则,在精神病人那里,至少暂时失效了,“把门人”睡着或出走了。于是,问题来了:在“把门人”缺位的状态下,借助原生艺术出来溜达的个人的内在又是什么?说得直白些,原生艺术在表达什么?或者反过来,“正常人”从精神病人的艺术作品中看到了什么?是精神病人的本真,还是精神病的本真,还是人类的本真?“把门人”缺位到底释放了谁?

前面说过,艺术要绝对跳出传统套路是不可能的,原生艺术同样如此。从精神病人的绘画作品中也能看到视觉元素,无论色彩还是形态的内在逻辑关系。当然,这种逻辑联系时常是有限甚至牵强的,一些模仿精神病人绘画的作品往往因为把握不住这个介于有逻辑与无逻辑之间的度,或者不及,或者过了,而暴露了自己“正常人”的身份。换言之,即便缺乏逻辑如精神病人,也不可能完全不受经验感知的影响,犹如人画不出无法感知的鬼一样。

精神病人画不出鬼,但却能画出人类用“鬼”来指称的恐惧。笔者最欣赏的一幅原生艺术作品,主题应该与此有关。此画作尺寸不大,画面很简单,黑灰透出草木绿的背景上,有一个坐姿的人体,底下有一滩形似血迹的暗红。人脸是蓝色的,连体衣服是红色的。两种颜色构成强烈反差,而且色彩调性可以用一个字来形容:惨。黑灰色背景上的惨红和惨蓝,极具视觉冲击力,更具想象驱动力,一眼看去,就能感受到画面所透出的无以复加的阴冷惊悚。不是内心正在经历深度恐惧的人,很难想到用色彩和色调表达出如此惨象。

李昌胜作品

这幅画不是没有逻辑,比如人体比例和构图基本四平八稳,看不出任何理性失控的痕迹。但色彩和色调的选择与搭配,却给人超越常人理性的诡异之感。这里没有内容表述,更没有词语描写,形体并不乖张,只有色彩色调的谲幻。在中国古代文学中,有一人的诗作风格和字词调性或许差堪相比,那就是有“诗鬼”之称的李贺。“楚魂寻梦风飕然”“嗷嗷鬼母秋郊哭”“鬼灯如漆点松花”“纸钱塞鸣旋风”“回风送客吹阴火”等诗句,固然鬼气森森,读来令人毛骨悚然,就是脍炙人口的“一唱雄鸡天下白”,看似气度恢弘、内心敞亮,细细品读之下,同样森森然,寒意刺骨:只有彻夜与鬼相伴者,才能由一声鸡鸣而生噩梦惊醒之释然!从古至今,中国文坛上论“鬼才”之高,无人能出其右。

李贺其人多病,27岁亡故,或许阳气不足,阴气过盛,远人而近鬼,才有“鬼诗”飘然而至,如果说他的“鬼诗”只是个体诗人流星般生存的一道璀璨之光,那么,在精神病人原生艺术作品中频频呈现的“鬼画”莫非是留存于人类心灵中早年恐惧的刻痕?原生艺术中的部分作品,能否提供窥探人类心灵之幽暗角落的窗口?毕竟就“颠覆性”而论,禅学之士的顿悟参透犹显矫揉造作,既不如李贺“鬼诗”的自然流畅,也不如精神病人真正的“心中无,笔下亦无”。

原生艺术似禅,更似梦。

周惠明作品

周惠明作品

顾骏教授与《原生艺术》主编张天志编审

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号