谢定伟

张谢之交指的是张大千与谢稚柳二人的交往,这是近代中国画坛的一段奇缘和佳话。

张谢的交往初始于二人兄长的交往,亦始于对艺术的同好与互赏。事实上,二人的情谊,恐连“兄弟”二字都难以言表。近日,首次结集的《大风堂余泽——张大千的三十五通书信》将要出版,书中所刊载的部分书信与书画涉及张大千与谢稚柳的交往。

“艺术评论”(www.thepaper.cn)特刊发谢稚柳之子谢定伟笔下的“张谢之交”,文章同时针对台湾地区有观点认为“《敦煌艺术叙录》是谢稚柳抄袭张大千”、有文章认为“谢稚柳是张大千的学生”等也进行了澄清。

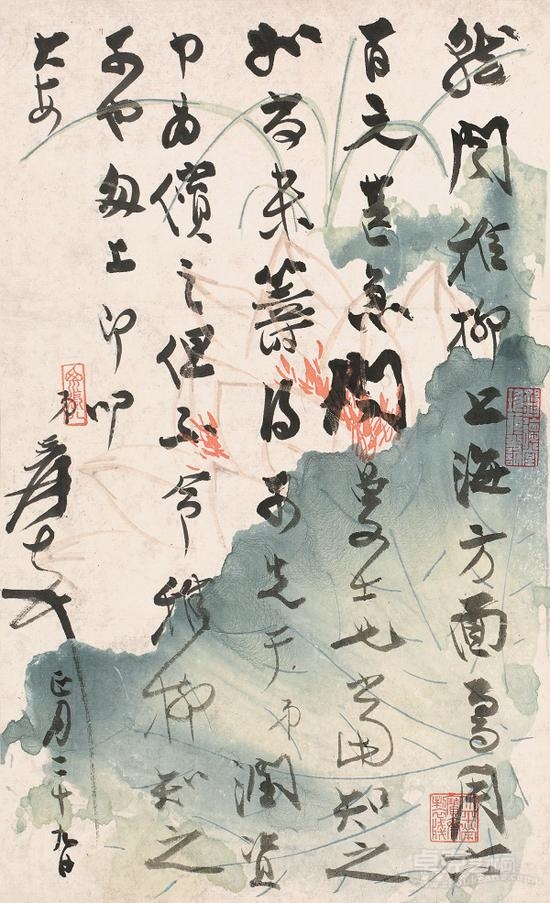

张大千关心谢稚柳的书信手札

张大千与向大延(右一)在八德园中欣赏大阪松

《大风堂余泽:张大千书札卅五通》(浙江人美社) ,徐建华、谢定伟编著

张谢之交指的是张大千与谢稚柳二人的交往,这是近代中国画坛的一段奇缘和佳话。张谢的交往初始于二人兄长的交往,亦始于对艺术的同好与互赏。二十世纪二十年代末,谢稚柳的长兄、近代最具才华的词人谢玉岑在上海南洋中学教书,在西门路寓所与张善孖、张大千昆仲隔壁而居,由此得识张善孖,而后再识张大千。谢稚柳当时在南京国民政府关务署工作,来上海探望兄长,因而也结识了张氏兄弟。谢稚柳后来在回忆初识张大千时曾写道:“当我未识大千时,先认识了他的画。奇气横溢的才调,令人难忘。及认识大千,他浓髯如云,雅善说笑,豪纵自放。才恍然于他的画笔正是从他的性格而来的。”一九三五年,谢玉岑英年早逝。一九四〇年,张善孖离世。两位兄长的交往遂由两位弟弟承继下来。大千年长,是为“八兄”(大千兄弟辈排行第八),稚柳年少,是为“柳弟”,虽未结拜,实际上却像“把兄弟”一般。大风堂门规,弟子必须称谢稚柳为“师叔”。

张大千 画赠谢玉岑《苍龙岭》 甲戌(1934)

张大千 画赠谢玉岑《苍龙岭》 另面

张谢的交往,首先是艺术与绘画的交往。张大千的绘画初学石涛,后来又推演至八大及明清诸家,才情之高,无不可以乱真。谢稚柳虽然小张大千十一岁,但由于受名师钱振鍠和兄长谢玉岑的教导与提点,“少时弄笔出章侯”,从明代陈老莲的花鸟画入手,青出于蓝;更写得一手老莲书体,惟妙惟肖。然无论书与画,雅趣常在老莲之外。张谢的交往,在这样的基础上开始,自然是相得益彰。“大千八兄”对“柳弟”向来是关爱备至,提携有加,试举两例:其一,抗战时期,大千在四川订制大风堂用纸,每次都在万张之数,而“柳弟”用纸皆来自“八兄”。其二,谢稚柳研习陈老莲书画,张大千寻机特意为“柳弟”双钩白描一幅老莲荷花画稿,并在荷叶旁仔细做注解。在画的下方,大千写道:

前排左起:谢稚柳、张大千、陈巨来

“柳弟

兄性卞急,不赖细钩,又山中新年,往来多俗客,心绪益恶劣,此数稿致多乖误,幸吾弟阅时正之。友人严谷声……旧有《山寺讽读图》,今佚,索兄补之,乞弟代拟一诗,能仿李长吉尤感。又盛学明于月内展览,须兄出名绍介,亦乞弟拟一小启,短为妙……

小兄爰顿首,初四日。”

又附言:“此老莲中岁(三十余)极用意之作,其体物之深,平生所见为第一。吾弟老莲后身,当亦许爰为赏音也……”(见郑重着《谢稚柳系年录》第三六—三七页)从画稿和书信中可见,大千对稚柳的关爱与赏识,跃然纸上。另一方面,“柳弟”少年时受业于江南大儒钱名山,诗文功底自不在话下,因此“八兄”凡需题画诗或撰文,常常请“柳弟”代笔,由此亦能看出大千对稚柳的倚重与信赖。

谢稚柳《墨荷图》

谢稚柳补写张大千未完成之作《朱荷图》

一九四〇年,大千西去敦煌,行至半路,忽接报兄长张善孖病故,急奔重庆治丧。丧事毕,大千于稚柳寓中作《荷花》,画未竟而去。四十二年后,谢稚柳在故纸堆中检得张大千这幅未完成之作并将之补成为《朱荷图》。他在画的裱边上题识曰:

“庚辰十月,大千以其仲兄善孖之丧自成都来重庆,住予大德里寓楼,灯下试缅甸纸作此一图,未竟而去。忽忽已四十二年,东西流转,此图遂失所在,三年前偶从乱纸丛中检得之,如逢故人,不觉怅然。念与大千别且三十四年,流光容易把人抛,曾作诗云:‘休问巴山池上雨,白头去日苦方遒。’顾瞻此图,惜其未竟,因为足成之,以付装池,不独出于相知之情,亦珍惜故人笔墨之意,使他日如相见,披图玄赏,为一解颐。壬戌十月,壮暮翁,时年七十有三,大千八十四矣。”

一九四九年大千去国,张谢兄弟天涯相隔,数十年苍茫岁月的等待与怀念,感人肺腑,这幅《朱荷图》成为张谢之交的历史见证。

张大千书“水殿风来暗香满”

时至一九四一年,张大千的敦煌之旅终于得以成行。他在敦煌夜以继日地临摹壁画,仍感时日不够,于是写信邀请谢稚柳前去敦煌助其一臂之力。谢稚柳时任监察院秘书,在院长于右任的支持下启程赴敦煌。抵达之后,谢稚柳帮助大千做石室壁画的研究工作,主要是测量洞窟中的壁画尺寸,记录壁画内容,研究南北朝、隋、唐、宋壁画的风格流派,偶尔也临摹壁画。敦煌之行对张谢的画风产生了巨大的影响。对此,谢稚柳曾这样论述张大千的人物画:“大千的人物画本来写得很好,自到敦煌以后,他认为唐代的人物画,那种豪迈而雍容的气度,是最高的艺术。当他临摹了大量的壁画以后,他自己的人物画风,已完全舍弃了原有的格调,他后期的书体,正是由此而来的。”与大千一样,谢稚柳的人物画,也深受唐人的影响。虽然他的花鸟画出于陈老莲,但始终未以老莲的人物画为师。大千曾在稚柳一九四六年所写的的仕女画《倚春图》上题曰:“此稚柳敦煌归后,其运笔及衣饰并效唐人,非时贤所能梦见也。己丑十月,大千居士题。”

谢稚柳 《倚春图》1946年作

一九四九年,张大千离开祖国大陆,开始他漂泊世界的后半生。从此他与谢稚柳天涯阻隔,终其一生,俩人再未谋面。但张谢的交谊并没有因此而中止,许多海内外朋友居间传信,他们仍然保持着联系,尽管这种联系有时并不及时。一九六四年有两件事值得在这里叙述。这年,张大千在德国科隆办画展,张谢共同的朋友关德懋在科隆见到张大千并带去一幅谢稚柳一九四七年赠送给关的《槲树啼猿图》请大千题跋。大千题诗曰:“别来岁岁总烟尘,画里啼猿怨未申。天下英雄君与操,三分割据又何人?”同是这年,张大千以南美洲牛耳内的毫毛,特制一批画笔,以其中两管对笔赠谢稚柳,并于笔杆上刻字“艺坛主盟”,“此牛耳毫于南美得之,制成寄上稚柳吾弟试用,大千居士爰,甲辰七月客江府。”(见本书第十六页)。此时张大千六十六岁,谢稚柳五十五岁,数十年耕耘,放眼画坛,大千借用《三国演义》“煮酒论英雄”的典故,寓意兄弟二人已经可以当之无愧地以“艺坛主盟”之名执画坛牛耳!而从本书第四通致徐伯郊信中可知,当年大千正是托徐伯郊将牛耳毫笔带给谢稚柳,因当时神州政治运动,这两支笔几经辗转,历经十年,直至一九七四年才到达谢稚柳手中。谢稚柳感慨万千,赋诗一首,以明心迹:“十年风腕雾双眸,万里思牵到雀头。豪气何堪摇五岳,墨痕无奈舞长矛。蛮笺放浪霞成绮,故服飘颻海狎鸥。休问巴山池上雨,白头去日苦方遒。”

张大千赠谢稚柳南美洲牛耳毫毛笔“艺坛主盟”

这首诗,表达了谢稚柳“万里思牵”的怀念,“豪气摇五岳”的胸襟,以及“休问巴山池上雨,白头去日苦方遒”的感怀。

除却画艺诗文的切磋与互赏,张大千还是一位极重义气极重感情的兄长。本书致王师子信第二通(约写于一九四七年初)中记载:“闻稚柳上海方面需用六百元,甚急……,如尚未筹得,可先于弟润资中为偿之,但不令稚柳知之可也……”兄弟至交之间,救人之急且不留名姓,至情至义之致也!一九五二年的“三反”、“五反”运动,谢稚柳遭诬陷蒙冤。大千闻讯后致信张目寒称:“连得稚柳、无量消息,为之黯然。前闻有八百万,稚柳可赎,即去函六侄,速为营救。昨得来书,知前言不实,奈何,奈何!”(见《张大千致张目寒信札》第五四页)虽然消息不实,但大千看到兄弟蒙难,不惜代价出手相救的仗义豪情,感人肺腑!及至垂暮之年,大千听闻谢稚柳面部中风,即致信谢稚柳:

大千听闻谢稚柳面部中风,致信谢稚柳

稚柳吾弟

顷者应流兄来摩耶精舍,闻弟中风,至为不安,爰亦衰病,步履维艰,所幸尚可操笔,不至饥饿。老年弟兄一别,遂逾三十载,何时始得风雨连床耶?望万万自重。近中当作小画,乞应流兄转上。己未十一月十一日率书,即颂早日康复。

小兄爰顿首。

佩秋夫人前八嫂雯波率十二侄罗罗叩安。

陈佩秋拟张大千泼彩山水

张大千画赠谢稚柳《三峗初雪图》1942年

数十年兄弟之情,未有一日稍淡,仍然盼望“风雨连床”,彻夜长谈,此种情谊,恐“兄弟”二字都难以言表!

一九八三年,张大千归于道山,其后海峡两岸对张大千的研究也渐渐增多。而关于张谢之交,也出现了两段公案。一是台湾地区有观点认为《敦煌艺术叙录》是谢稚柳抄袭张大千;二是有文章认为谢稚柳是张大千的学生。本文盼藉此机会,做一澄清。

大千离世后,台湾地区有关方面在清理大千遗物时,发现有关于敦煌壁画的著述手稿,据此便拟作为大千遗著出版。在编辑过程中,经过比对,发现谢稚柳早先发表的《敦煌石室记》(一九四九年出版)与《敦煌艺术叙录》(一九五五年出版)两书与大千所存稿件内容基本相似,于是就形成了谢稚柳抄袭张大千,抢先发表敦煌著作的结论。大千去世两年后,台湾出版了《张大千先生遗著漠高窟记》一书。当时的台北故宫博物院院长秦孝仪在序言中写道:

“张(大千)作初名《敦煌石室记》,脱稿后,为武进谢稚柳假归观览,谢于三十八年(一九四九)夏出版记录洞窟内容之作,即名为《敦煌石室记》,盖缀辑张书而成;其内容虽较张记简略,但兼录西千佛洞与榆林诸窟洞号。而张记反迟未问世,故四十年来,世人知有谢书,而不知有张记。谢书刊行未久,……谢氏复有《敦煌艺术叙录》之作,不仅窟号系用张编,其供养者题识及部分画论,亦多沿袭张说。”

一时间,“假归观览”、“缀辑张书”、“世人知谢不知张”、“题识画论沿袭张说”等指责都加到了谢稚柳的头上。

然而,事情的始末真相却是这样的。笔者陈述六点为证。

张大千(左四)与谢稚柳(右一)等同游雁荡山

一,一九八八年十二月廿八日的《广州日报》刊载了谢稚柳撰写的《我在敦煌》一文。文中写道:

当时,张大千请了四位青海画画的喇嘛,和他的子侄门人等,在那里进行大规模的壁画临摹。这无异是一个组,凡制布、制笔、制色以及勾摹、赋色等等从头至尾在张大千指挥下紧张地进行着。而我,独自一人进行着石窟的调查,从石窟的洞口、甬道、四壁、佛龛,度量了高低尺寸和各个方位的佛画,供养人像与发愿文、题记、题名以及塑像等等作了详尽的记录。我记录的石窟共为三百零九窟。先是,张大千已为石窟编了号,很自然,为了便利,我只能采用他所编的窟号。

提到拙著《敦煌艺术叙录》,当时有一经过。在记录之际,我对张大千说:“我这份叙录完成了归你。”我并代他作了序言。回四川后,张大千表示此叙录他不打算出版了。因此我在一九四九年二月出版了《敦煌石室记》,并寄与张大千。直到一九五五年,才正式出版了详细记录,就是《敦煌艺术叙录》,但其中缺少了自第一百零一窟至第一百五十窟的叙录,则是因为这五十个窟的叙录张大千没有退回。

谢稚柳《敦煌艺术叙录》稿本

从敦煌莫高窟到安西榆林窟,与张大千都在一起,直到兰州才分手。在这一段时间里,面对着石窟壁画,经常各自谈论自己的艺术感受,生活整个沈浸在石窟绘画艺术的气氛之中。与张大千一别四十年,遂有幽明之隔,往事回首,真不堪人琴之感了。

二, 现在所知,当年张大千在敦煌大量临摹壁画,应接不暇。虽然有心做文字记述,并已编好洞窟号,甚至制作了书口印有“敦煌石室记、大风堂”字样的空白簿册供记录撰写之用,但终因分身乏术,未能如愿。其实这也正是当时张大千写信给谢稚柳敦促其赶赴敦煌的原因之一,即由谢稚柳代他完成石窟的叙录工作。

三,台北一九八五年版《张大千遗著漠高窟记》的编辑整理者台北故宫博物院研究员苏莹辉先生,在此书的点校后记中称:“……原稿用毛笔端楷书写,并非大千先生墨迹,但部分增、删、修改之处,则多出先生手笔 ……”由此可知,大千遗存的《敦煌石室记》原稿,并无张大千的亲笔手稿,而是由他人“毛笔端楷书写”。换句话说,他人以端正楷书所写,应是誊写抄录,而原始手稿必有它本。现在尚存的谢稚柳敦煌手稿为谢稚柳亲笔,其中有大量增删修改,并有许多批注,可确信为原始记录手稿,并非抄录誊写者。可以推论,张大千所存的“毛笔端楷书写”原稿,实际上正是抄录谢稚柳手稿的誊本。

谢稚柳(前排左三),张大千(右三)在敦煌

四,据谢稚柳所言,当时他将自己的手稿交与张大千出版并代张大千写了序言,后来张大千将手稿退还,但留下了一册五十窟内容的手稿未退还,致使谢稚柳的《叙录》缺失了五十窟的内容。如果谢稚柳抄录了张大千的原著,何以抄漏了五十窟的内容?而张大千也无必要再借谢稚柳的抄本。张大千遗留的原始资料中只有誊本而无亲笔手稿的事实,据此完全可以断定当年是张大千请人“毛笔端楷”抄录了谢稚柳的原始手稿,然后将原稿退还谢稚柳,但留存了一册五十窟内容未退还。

五,根据今天所能见到的所有关于张大千的回忆或研究资料,除了为所有的洞窟做了编号以及大量临摹壁画之外,并没有任何关于张大千当年在敦煌作洞窟文字叙录工作的记载。此外,根据谢稚柳的叙述,张大千当年留存着谢稚柳五十个洞窟的一册叙录手稿没有退回。笔者猜想,台北故宫博物院现存的张大千敦煌石窟资料中或许还保存着谢稚柳的这一册手稿,也许有一天台北故宫博物院可以证实此事。

张大千《红拂女》

谢稚柳 槲树猿啼图 1947年

六,当年谢稚柳做了敦煌叙录的文字工作,交由张大千具名出版,并代张大千写了序言在报上发表。这一事实,与他经常代大千撰写题画诗文及其他应酬文字的情况,应当是吻合的。而他们兄弟交情莫逆,你中有我,我中有你,不分彼此,也完全是合乎情理的。后来,张大千表示此叙录他不打算出版了,因此谢在一九四九年二月出版了《敦煌石室记》,并寄与大千。案,此时张大千尚在国内,谢稚柳先前已允诺此书由大千具名出版,如不与大千事先沟通,断无可能独自出版石室记,因为这不合情理,更不符合谢稚柳的性格与为人。

至于有人认为谢稚柳是张大千的学生,亦是研究者的大胆设想,即谢稚柳胞兄谢玉岑一九三五年去世前,曾要求张大千收谢稚柳为弟子,但张大千碍于与谢玉岑的交情没有接受。这个“托弟”的故事被编得有板有眼,以至于后来许多的文章以讹传讹,本文在此也作一澄清。这样的推断的确是一个“大胆假设”,但缺乏的是“小心求证”,因为做此推想者实际上对张谢二人和张谢之交并不甚了解。当然,这个假设也有它的出发点:首先,张谢年纪相差十一岁,张大千出道早,因此谢稚柳成为张的学生不无可能;其次,张谢的画风相似,应该是谢稚柳学张大千才对。这些问题代表了一些研究者的疑虑。由于之前所有关于张谢的文字记载以及大风堂门规,从无谢稚柳是张大千学生的蛛丝马迹,于是谢玉岑“托弟”,张大千推辞的假设便形成了,似乎只有这样,才能显得张大千的高风亮节,而谢稚柳所有的成就,也是他师从张大千方能取得。但是,如下的事实应当可以帮助真相:

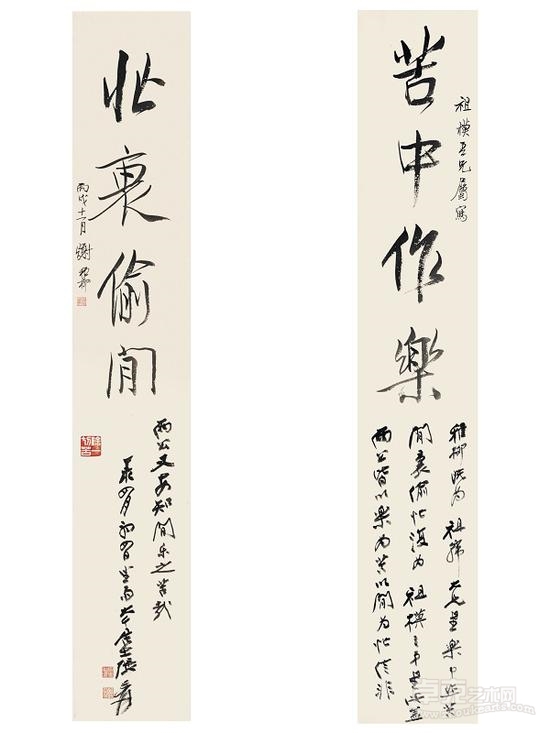

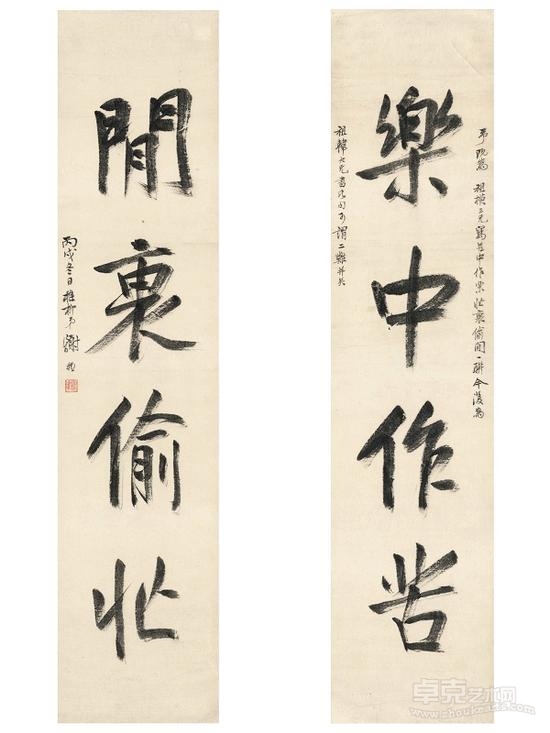

谢稚柳所书“苦中作乐,忙里偷闲” ,张大千作题跋

谢稚柳所书“乐中作苦,闲里偷忙”

第一,到目前为止,从没有任何可靠而且原始的资料和证据证实谢玉岑临终时曾要谢稚柳拜张大千为师。谢玉岑逝世于一九三五年,谢氏兄弟与张氏兄弟交往已逾七年,如果谢玉岑有意让老弟拜师张大千,似乎不必等这么久。

第二,事实上,即使是临终起意,谢玉岑当时是“托孤”拜师,而不是“托弟”拜师,托的是自己的儿子谢伯子。谢玉岑早先丧妻,临终遗孤子女四人当时均未成年,长子谢伯子才十二岁。设想人之常情,如果此时说要托付拜师,首先想到的自然是自己的长子谢伯子,以求张大千对谢伯子有所照顾,而不太可能先让兄弟拜师,兄弟不成再让儿子拜师,更不可能让叔侄二人都拜张大千为师,以至叔侄成为师兄弟。这断不是谢玉岑的行事作派。后来为了证实假设,有人曾专访谢伯子,问起谢玉岑要谢伯子磕头拜张大千为师一事,并刻意追问当时谢玉岑曾否要谢稚柳拜师张大千,谢伯子回答不知此事。可以想见,这种假设是很牵强的。

张大千 画赠谢稚柳《巢松客》 戊寅(1938)

张大千 画赠谢稚柳《巢松客》 另面

第三,张大千对谢稚柳有过一个评语:“恃才傲物。”张大千虽长谢稚柳十一岁,出道早,对谢的影响与提携自然是不言而喻。但谢稚柳出身书香门第,十五岁跟随江南大儒钱振鍠学习经史百家,打下坚实的国学根基,后研习陈老莲,书、画皆可乱真,与张大千乱真石涛可以说是如出一辙。及至张谢两对兄弟交往的六七年间,如果谢稚柳有意拜大千为师,何必等到谢玉岑去世?而谢玉岑临终时,谢稚柳已二十六岁,即使谢玉岑希望谢稚柳拜师,但以谢稚柳的心气,此时也不会有拜师的意愿。何况谢玉岑此时应该担心的是四个孤儿的抚养。因此,谢伯子的拜师,才是人之常情,顺理成章!

张大千在美国加州环华庵庭院

第四,张谢之交,可以说是亦师亦友,但他们的交情超过了一般的师友。前文已提到张对谢的关照提携。而从另一方面来看,谢稚柳对张大千的作用也绝非张大千的学生辈可以相及。张大千为养活一家大小和门生子侄,作画应酬繁忙,许多画作来不及赋诗作跋,谢玉岑在世时经常为大千代笔,之后便由谢稚柳代拟诗稿或撰跋文,前文所提到的敦煌叙录一事,读者可以了解谢稚柳对大千的重要襄助。再举一例,张大千与徐悲鸿交换董源《溪岸图》,也是委托谢稚柳出面与徐悲鸿商议,可见张大千对谢稚柳的倚重,绝不是一般学生的分量。而徐悲鸿失而复得《八十七神仙卷》之后,专请张大千与谢稚柳在卷后长跋,可见张谢在徐氏眼中的地位。此外,谢稚柳少年老成,交往的文人雅士,多为年长者,有的年长十几岁甚至二三十岁,如沈尹默、潘伯鹰、徐悲鸿、乔大壮、汪东、章士钊等。今天看来,与年长的文人学者交往,或许正是谢稚柳成就其画艺学问的捷径。

潘伯鹰 为谢稚柳题写“苦篁斋” 丁亥(1947)

张大千 为谢稚柳题写“苦篁斋” 丁亥(1947)

第五,关于画风相近,有人认为谢稚柳与张大千的绘画风格似乎同出一辙,于是便推断谢稚柳学张大千。实际上,早年谢稚柳学陈老莲,张大千师石涛,画风并不相同。出于对艺术的追求与理想一致,甚至可以说是张对谢的影响,自敦煌起,两人同以唐宋为宗,人物宗唐人,山水花鸟以两宋为楷模,这才是张谢盛期画风相近的根源。如果深究笔墨画意,不难看出张谢之间的不同。对比张谢一九四零至一九六零年代的画作,虽然同以宋人为宗,论山水画,张画雄浑豪放,谢画儒雅细腻;论花鸟画,张雍容富贵,谢清丽脱俗;论画荷花,张像杨贵妃,谢似李清照。俩人性格的不同造成了他们笔墨画格的不同。事实上,几十年来,谢稚柳一直在笔墨渊源上刻意与张大千保持距离。比如他一直声称自己从不学石涛,其实也是表明自己的心迹,不让人误会他是学张大千。

张大千 泼彩山水 壬戌(1982)

陈佩秋 《 临张大千泼彩山水》 之一

第六,大风堂门规,门人必尊称谢稚柳为师叔,这虽然是大千对故友谢玉岑的一往情深,但也可见大千对谢稚柳才气与实力的信赖和肯定,试想如果谢的水平与大千的学生辈为伍,大千有必要非要门人子侄逢谢稚柳必称师叔吗?

相识半个多世纪,张谢二人的生死之交,以习古开今、书画往来之追求而互赏,以文人雅士、高风亮节之情怀相往还,成为民国时代文化传奇之绝响,令今人留恋感怀。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号