本次佳士得香港中国近现代及当代书画春拍将推出 “世间佛法:名家佛教书画” 专辑,辑弘一、王震、戴季陶、丰子恺、启功、赵朴初、丁衍庸、饶宗颐,以及当代艺术家潘汶汛、孙浩佛教题材作品。

“国基既固,教法斯宏,世觉已昌,佛门乃盛,于是协和众教,共进大同,而后万物并育而不相害,道并行而不相背之自由世界方得藉天地之覆载,日月之所照,霜露之所坠。”

——节录戴季陶《孝园写经记》

(详见本辑编号1191拍品)

佛教起源于印度,却是在向外传播的过程中得到更长久深远的发展。对于中国而言,佛教传入两千余年,它的影响已远超宗教本身,宏大至中国哲学思想,细小至日常语言,其广大精微,不可量度。

近代中国,国家倾危,世事纷扰,佛教的社会角色精彩而多样,只从本辑数件作品亦可见其一斑:高僧者如弘一,苦节自持,淡泊宁静;巨贾如王一亭、官僚如戴季陶,皆虔心心向佛,或贡献财富,布施慈善;或津津于宣传佛法入世,志在救国,诚如戴氏文中所言:“我四万万之国民,信佛教者数逾三万万,佛教之衰颓若此,何以立国?” 沸腾激扬,令人心生澎湃。

1949年后,政治统一,宗教归于相对平静,启先生与佛教更多是个人的情感与寄托,而赵朴初则是带着历史的使命。再移步当下,又更是另一番景象了。

此轴乃1926年,弘一书偈讃,王一亭画佛,民国儒医王邈达装就,合力而成,殊为难得。三人背景迥异,惟皆笃信佛教,喜好文艺,故有交集。

王邈达早年弃商从医,1908年进京为慈禧医病,1936年为蒋中正以中医疗疾,可谓一代名医。闲暇喜好治印学书,在沪期间与吴昌硕友善,与王一亭之往来或与此有关。而他与弘一相识于1910年代,两人居杭时互访甚频,弘一有多幅书法相赠。弘一在福建泉州圆寂,王邈达闻迅后即刻往虎跑寺佛堂祭拜,可见二人情谊。

王震笔下阿弥陀佛双跏趺坐于莲座,右手结禅定印,左手捧莲台,双目微闭,但见慈祥,不觉威严。弘一朱砂隶书佛名 “南无阿弥陀佛”,墨笔节录《大方广佛华严经须弥顶上偈赞品第十四》,一派庄严静谧,所用 “论月” 一号极为少见,仅见于同期另幅画作,可作弘一研究资料补遗。

王一亭画佛,在民国时不仅为各大寺庙供奉,亦为社会名流相互馈赠佳礼的选择,本幅《观音》即为后一种情形,由丁默邨赠 “日高先生”。“交脚弥勒” 则极少入画,这位未来佛在丁公笔下,平添几分萌意。

敦煌275窟的交脚弥勒

丰子恺词作上款人 “绵松居士” 为刘绵松(1919-1983),福建漳州人,1938年与弘一法师相识,便时常追随弘一左右,弘一法师为其取法名 “胜华”,与丰子恺同为弘一法师门下。

书法从来与佛教有特殊因缘,于佛教是助于佛经弘布流传,于书写者则是修行培福之道。

“我三岁时家里让我到雍和宫接严格的仪式接受灌顶礼,正式归依了喇嘛教,从此我成了一个记名的小喇嘛(后来还接受过班禅大师的灌顶)...... 自从归依雍和宫后,我和雍和宫就结下不解之缘。我每年大年初一都要到雍和宫去拜佛......直到今年,两条腿实在行动不便才没去,但仍然委托我身边最亲信的人替我去。现在雍和宫内有我题写的一幅匾额和一幅长联。匾额的题词是 ‘大福德相’,长联的题词是 ‘’超二十七重天以上,度百千万亿动之中’,这都寄托了我对雍和宫的一份虔诚。”

——《启功口述历史》

启功先生在雍和宫

此联乃目前所见启功先生所书楹联中最巨幅者,乃为雍和宫书联之另本。启功先生每为重要场所作书,皆不止一本,谨严可于此一见。为雍和宫所书 “超二度百” 柱联,曾写三纸,其中正式作品两种,未署名草稿一种。正式作品纸、绢各一,因绢本一堂与殿中乾隆对联质地更为相配,故最终选用,而纸本今日公之于世,可谓其书作中精奇之作。

启功先生与雍和宫有近90年之佛缘,自三岁于此皈依,一生与之亲近。20岁时,只身一人深夜到此为曾祖夫人求药;而每年雍和宫各种重要法会,启先生必亲临参加。

雍和宫的楹联大多是清帝乾隆御笔,1980年代时,启功先生曾为雍和宫书匾额、楹联、条幅多种,其中最重要者一为悬挂于万福阁三楼匾额 “大福德相”,另一则为正殿大雄宝殿中的柱联 “超二十七重天以上,度百千万亿劫之中”,与乾隆御笔之另两副柱联共置。

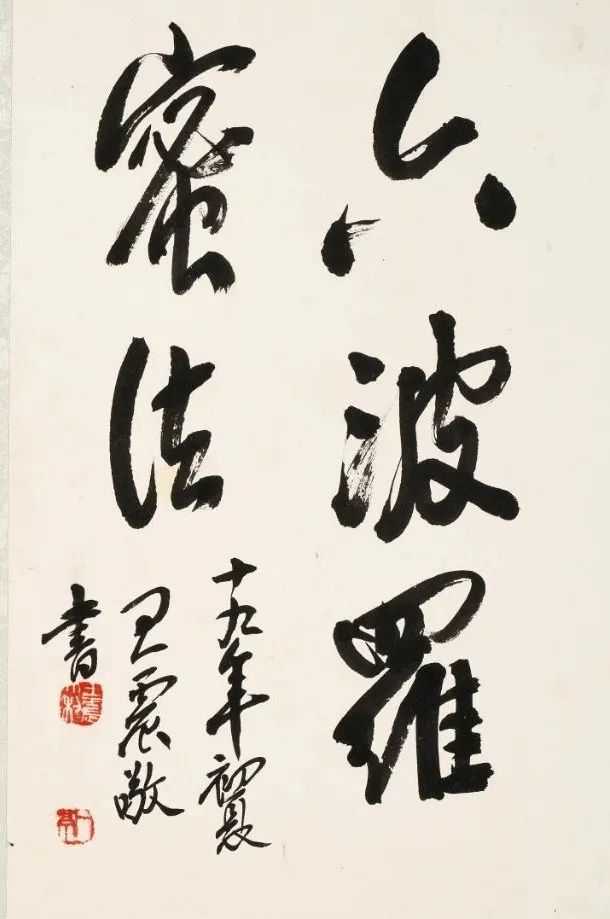

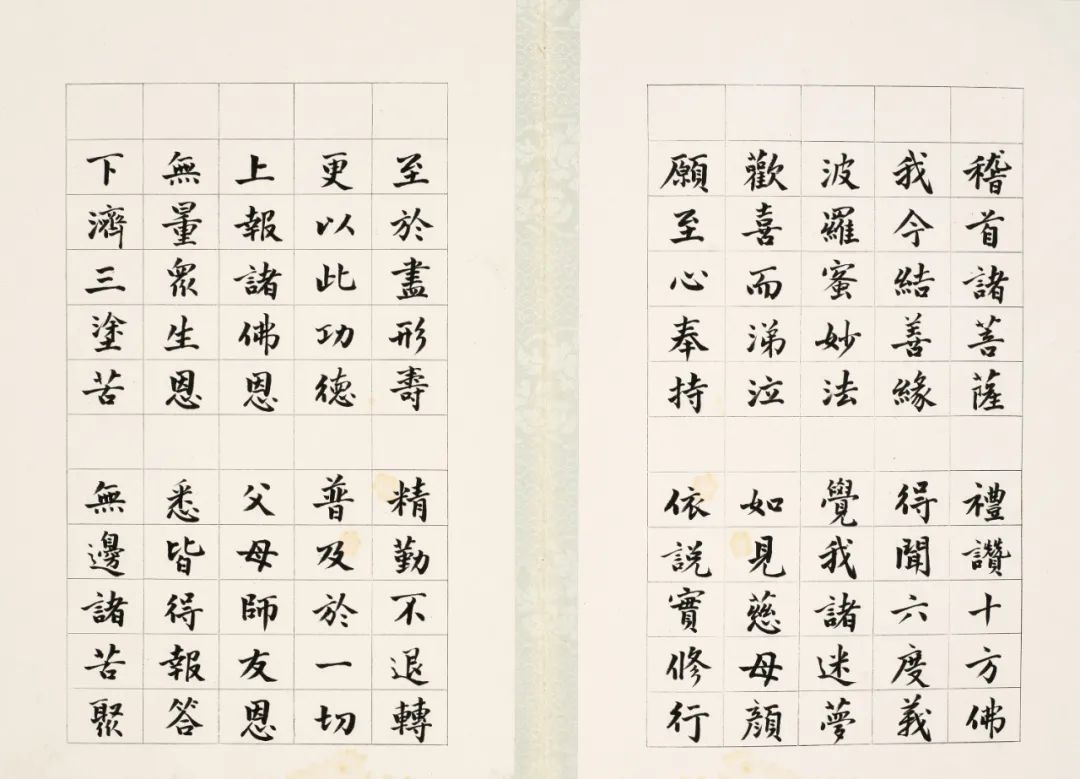

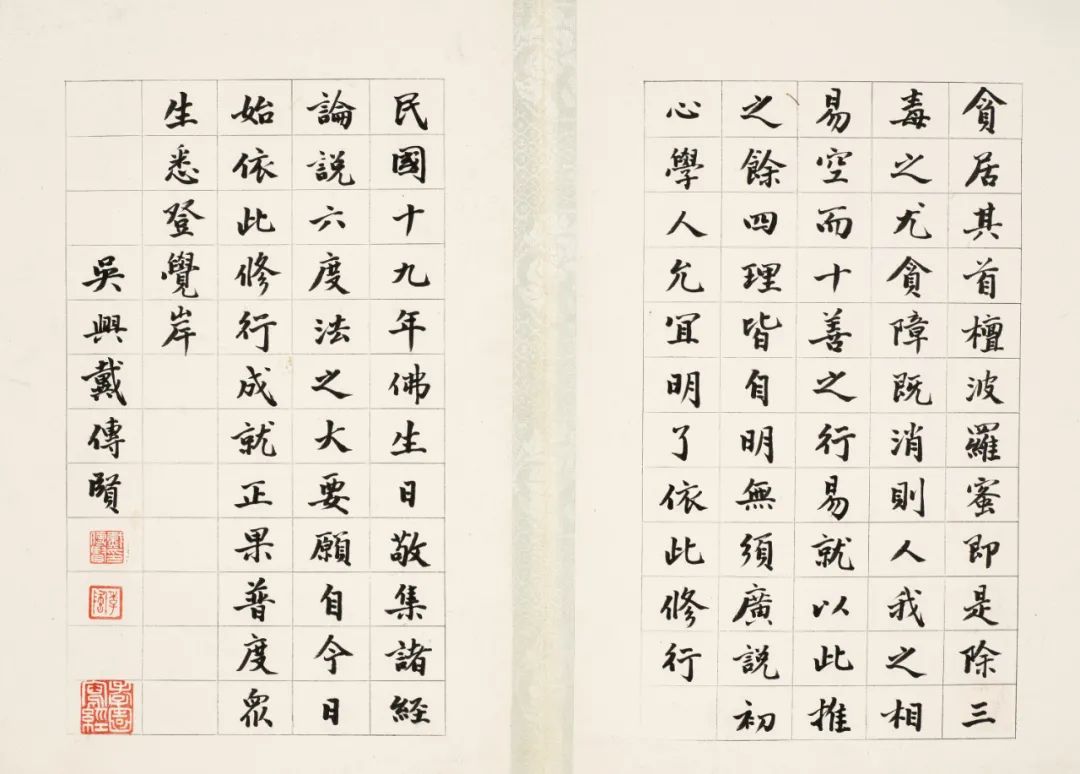

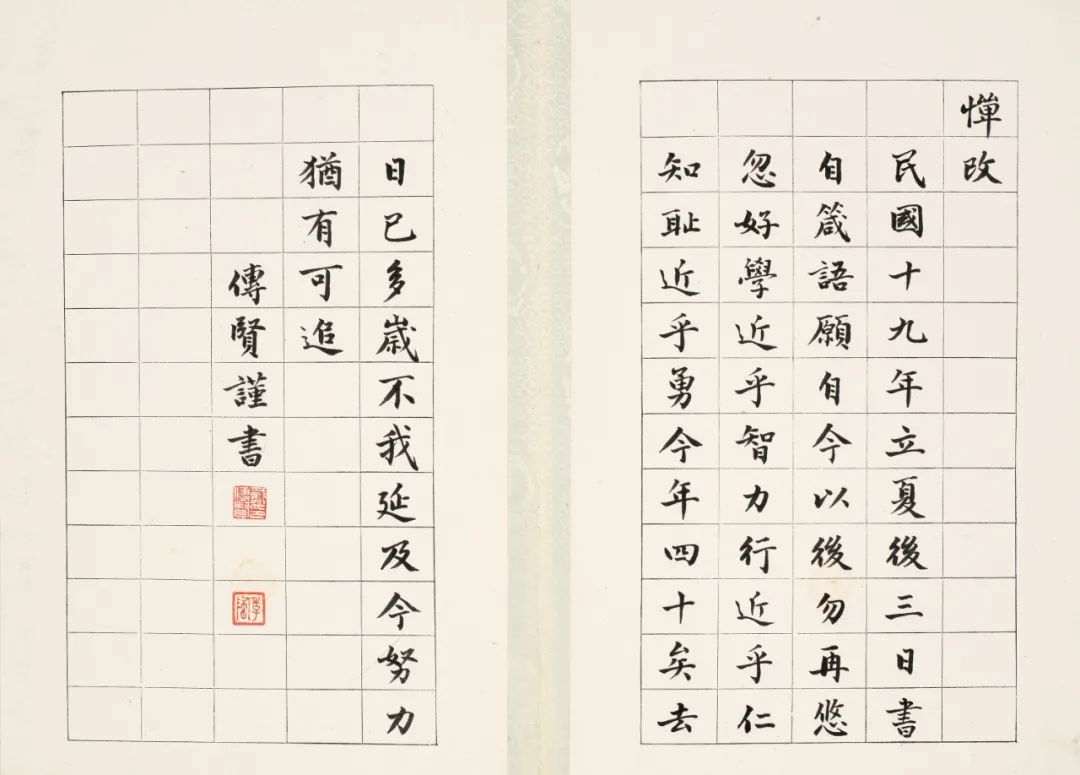

国民党元老戴季陶一生从政,跟随孙中山多年,总理遗嘱即由他与汪精卫、吴敬恒等共同起草;他又笃信佛教,素有民国佛教大护法之誉,发起诸多公共佛事活动,极力提倡佛教护国。本册《六波罗蜜法并书后》书于1931年,集诸经论说六法大要,并撰长文以抒心意,长文之后,再书箴语以惕厉,“勿再悠忽好学,近乎智力,行近乎仁,知耻近乎勇”,字字铿锵,君子自警自勉之心立见。

“六波罗蜜法” 指六种离开此岸、抵达彼岸之法:施、戒、忍、勤、定、慧。戴季陶在长文中并未条条释读,而只谈心得。戴氏谈佛教,不涉玄奥的理论,却字字强调其务实之功能。他着力分析孙中山的宗教观,孙氏本人虽信奉基督教,却不持狭隘的宗教观,对其它宗教诚敬尊重,以国家超越宗教,包容并蓄。戴氏认为佛教绝不是消极遁世,但是可以团结国民,共进国家大同的途径,当时四亿国民中逾三亿者信佛,救佛即是救国,如若能令隐藏之正法得以彰显,令佛教徒以舍身救世之佛陀精神爱国,则国家将是另一种面貌,文章最后所言 “惟望众善信人共明斯,以六波罗蜜为用,归三民主义之宗,则国基既固,教法斯宏,世觉已昌,佛门乃盛,于是协和众教,共进大同”,正是他理想中最美好的愿景。

全文千余字,涉佛教、儒学、救国、革命,为谈救国,避玄求实,各法之融会贯通在戴氏文字中了无痕迹,不难理解为何他又有国民党 “文胆” 之称。写成当年,此文冠以《孝园写经记》之名,全文登载于11月佛学月刊《潮海音》,成为后人研究戴季陶佛教思想的最重要的文章之一。

《孝园写经》民国出版书影

1931年佛学月刊《潮海音》书影

赵朴初一生弘佛,讲 “人间佛教”,将佛教视为使命,多于个人修行。他的书法雍容恬淡,令后人睹字思人,恰如他对自己一生总结:

当下世界,变化巨大,竟有大同于因特网之势头,佛教似乎变得更加温和,减弱了宗教的力量,却更贴近文化与历史,对于年轻的艺术家,他们不再怀揣战战兢兢的敬畏来图画佛像,而更像是创造一个让自己、让观者避世、自省的角落。如潘汶汛所说:“看那些作品,心中情谊,绵延其间,这些东西仿佛是我在雁汤山绝壁山谷里的梯田间麦秆里的烟火。在世间的无人处,有了供人念想与深的意味。”

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号