2025年是我国著名学者、美术史家、新中国美术史学奠基人王逊诞辰110周年。为了研究王逊先生为新中国美术发展建树的现代学术思想和学科体系,清华大学艺术博物馆特别推出“为了趋向美玉的艺术——纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”,展览于清华大学艺术博物馆二层展厅展出至2025年5月5日。

王逊(1915-1969)是中西融汇、古今贯通、新旧合冶的清华育人典范,在文学、哲学、美学、敦煌学、民俗学、艺术理论、美术史与考古、工艺美术、民间美术等诸多领域皆卓有建树。特别是他创立了中国美术史学科和育人体系,泽惠至今。

王逊于1933年考入清华大学土木工程学系,受闻一多先生影响而转入国文系,继而被邓以蛰先生美学思想所吸引转入哲学系,追随邓先生研习美学及美术史,从此奠定其奉献一生的学术志业。

1937年,王逊随校辗转南迁长沙、昆明,1938年成为西南联大首届本科毕业生,次年考取清华研究院文科研究所,成为西南联大首批研究生,师从冯友兰、汤用彤、金岳霖等先生,并亲炙陈寅恪、闻一多、邓以蛰、雷海宗、钱穆、朱自清等先生教诲。1941年研究生肄业后,他相继在云南大学、西南联大、南开大学任教,1949年重返母校,成为清华大学哲学系、营建系合聘教授,开设“中国美术史”“中国工艺美术概论”等课程,并兼“清华文物馆委员会”书记。

1950年,受徐悲鸿之请,王逊到新组建的中央美术学院兼职开设美术史课。1952年清华文物馆因院系调整而停办,王逊正式调入中央美术学院,1957年被打成“右派”,1969年病逝。纵观王逊先生求学与职业生涯,大半经历与清华(或西南联大)紧密相连,期间学术累积为其从事美学及美术史研究打下坚实基础,最终成为中国美术史学科的开路者与奠基人。

展览主题“一切艺术趋向美玉”源自王逊22岁发表的《玉在中国文化上的价值》,该文既是对中国艺术史的溯源研究,也是对中国艺术精神的深思概括。以此为立意,展览以200余组件辑佚史料为展品,系统展示王逊的学术思想孕育和他“为了趋向美玉的艺术”,在推动工艺美术改进与设计、创建中国美术史学科、建构中国美术史教材现代写作方面取得的成就,同时展现四十年来几代学人对其遗著整理与研究取得的成果。

序

一切艺术趋向美玉

展览序“一切艺术趋向美玉”展览现场

王逊《玉在中国文化上的价值》一文

王逊第一篇美术史论文《玉在中国文化上的价值》,发表在1937年《教育部第二次全国美术展览会专刊》,是对中国艺术史的溯源研究。他运用古代文献和近代考古实证,认定中国美术史是从中国人对玉石的发现和使用开始的。他认为玉在中国文化的形成上既有中国人独有的美感观念,又赋予了宗教的、政治的、道德的意义,代表着古代中国人“美善合一”的审美理想。玉的色泽美、光润美、单纯美,与中国古人推崇的道德理想是一致的,“君子比德于玉”,于是美的理想又变成道德的理想,更扩充为后世一切美的价值的衡准,影响到中国后世所有的艺术门类。他由英国美学家柏德(Walter Pater)的名言“一切艺术趋归音乐”,引申出“若在中国,则可云‘一切艺术趋向美玉’”的重要论断,对中国艺术精神做了高度概括。

王逊诞辰110周年纪念展,拟以这一独到概括为立意核心,呈现王逊现代学术思想来源以及他为了“趋向美玉”的中国艺术所做的现代体系性建构工作、贡献和特点,同时一并展现四十年来学术界为复原和研究王逊学术思想与推进艺术实践在史料辑佚方面取得的基本成果。基于此,本展览的主题为:为了趋向美玉的艺术——纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展。

第一单元

王逊学术思想的孕育

展览第一单元现场“石之美者:王逊学术思想的孕育”

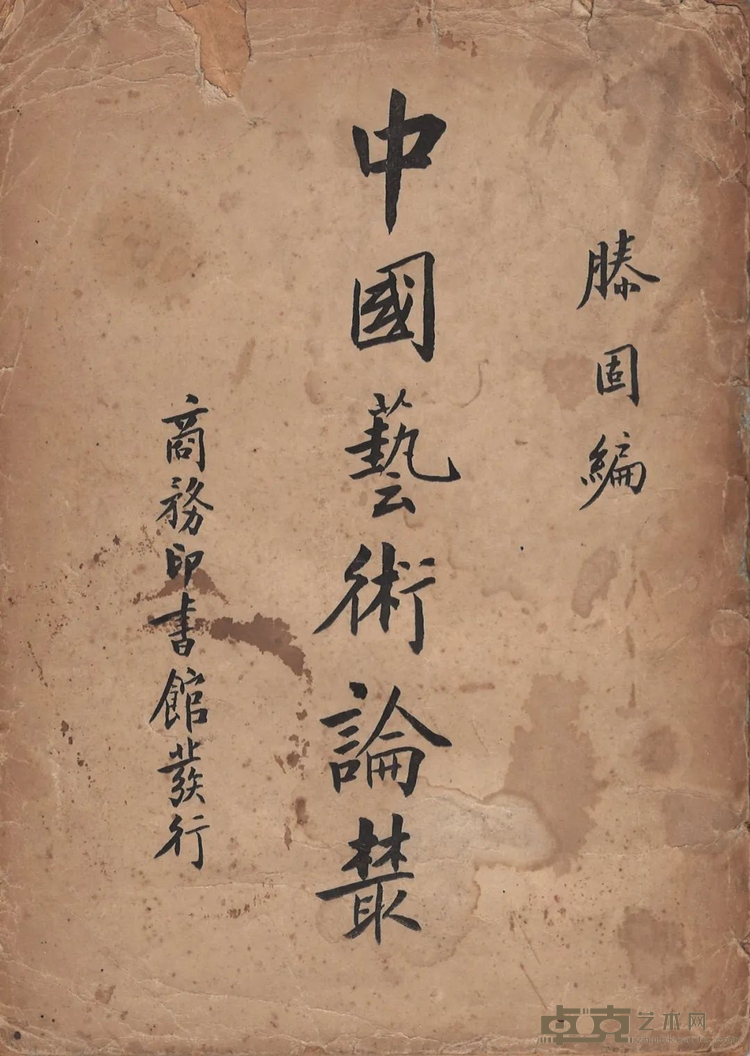

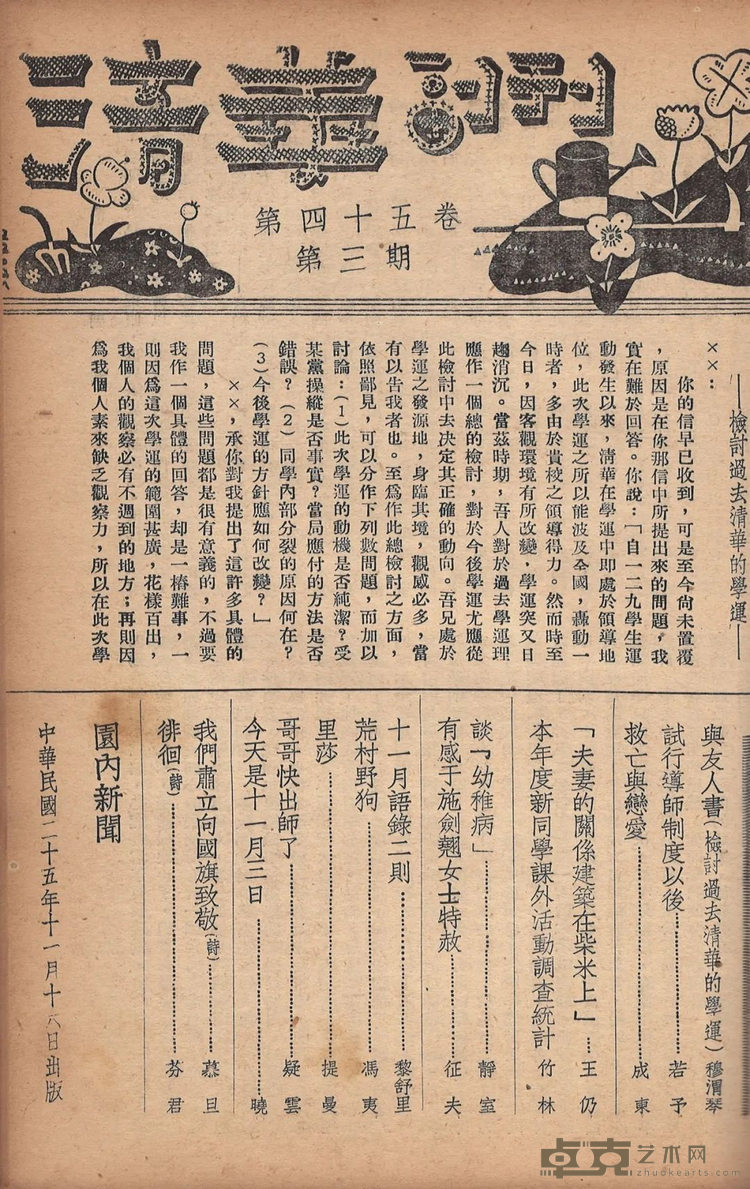

王逊(署名黎舒里)《十一月语录二则》《清华副刊》第45卷第3期,1936年清华大学图书馆藏

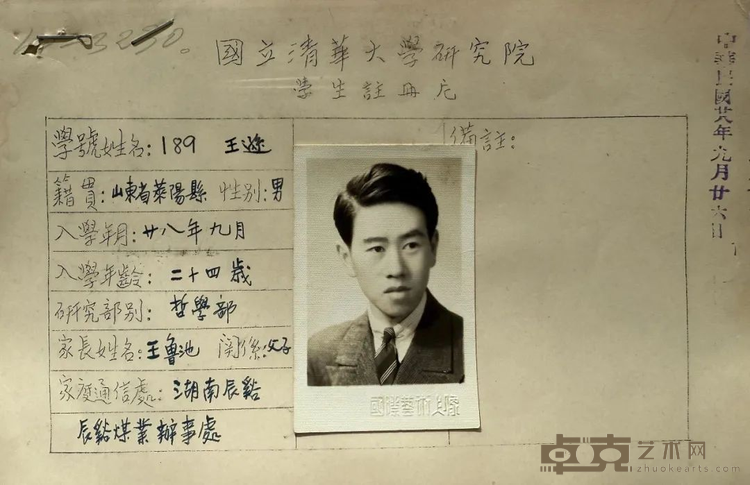

1939年,王逊考取国立清华大学研究院研究生时的学生注册片,清华大学档案馆藏

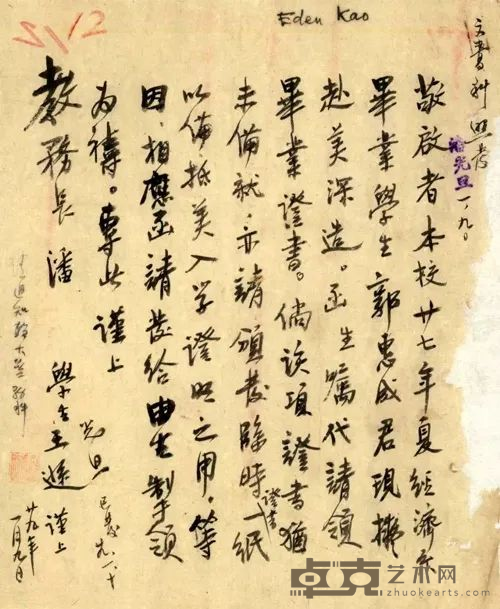

1940年1月9日王逊致潘光旦函,清华大学档案馆藏

出身书香仕宦之家的王逊,有新旧兼继的家学根柢。又在清华学习、工作近20年(含长沙临时大学、西南联大),这是他学术思想的酝酿期和成熟期,不仅包括他接受的系统知识和学术方法训练,更重要的是在民族危机的时代浪潮里、在浓郁的新文化氛围中激荡出的学术理想。在此期间他转益多师,融汇古今中西学说,广泛借鉴“五四”学术先进所奠立的现代治学方法,力图以一种科学的精神、态度和方法整理研究美术遗产,在此基础上开创具有现代形态的中国美术史学科体系,以文化的力量改造国民精神、复兴中国文化。

第二单元

王逊对工艺美术改进与设计的推动

展览第二单元现场“且琢且磨:王逊对工艺美术改进与设计的推动”

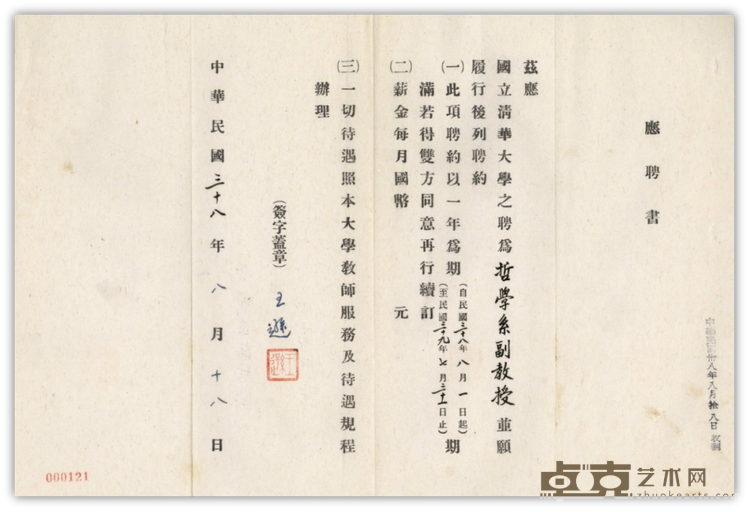

国立清华大学王逊聘书,清华大学档案馆藏

改造后的景泰蓝,清华大学艺术博物馆藏.

改造后的景泰蓝,清华大学艺术博物馆藏

改造后的景泰蓝,清华大学艺术博物馆藏

改造后的景泰蓝,清华大学艺术博物馆藏

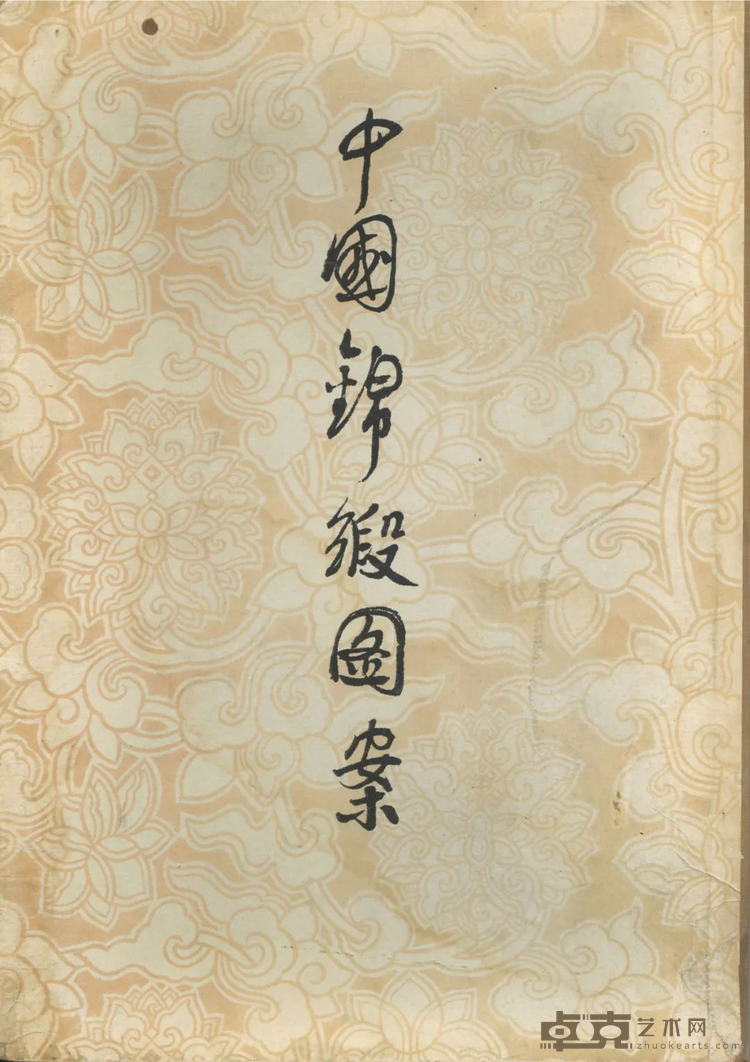

王逊从为清华文物馆征集的《永乐北藏》佛经封面图案整理的《中国锦缎图案》,人民美术出版社,1953年

王逊从事工艺美术工作主要集中在1948—1953年这五六年中。这期间,他将学术理想作用于现实,以满腔热情和深厚学养投身到景泰蓝改良、国徽设计、建国瓷设计等新中国工艺美术重大项目中,在调研、设计、组织生产、产品评审、展览策划、理论总结、教材编写、人才培养、对外交流等各个环节倾注了大量心血。他基于中国美感观念中最精粹的“素朴”观,发展出指导工艺美术改造“好看、好用、省工、省料”的原则性意见,在学术与实践的辩证统一中形成了具有体系性的工作方法和研究特点,为现代工艺美术事业的发展做出许多先导性、开拓性的探索。

第三单元

王逊为创建中国美术史学科的努力

展览第三单元现场“发轫之功:王逊为创建中国美术史学科的努力”

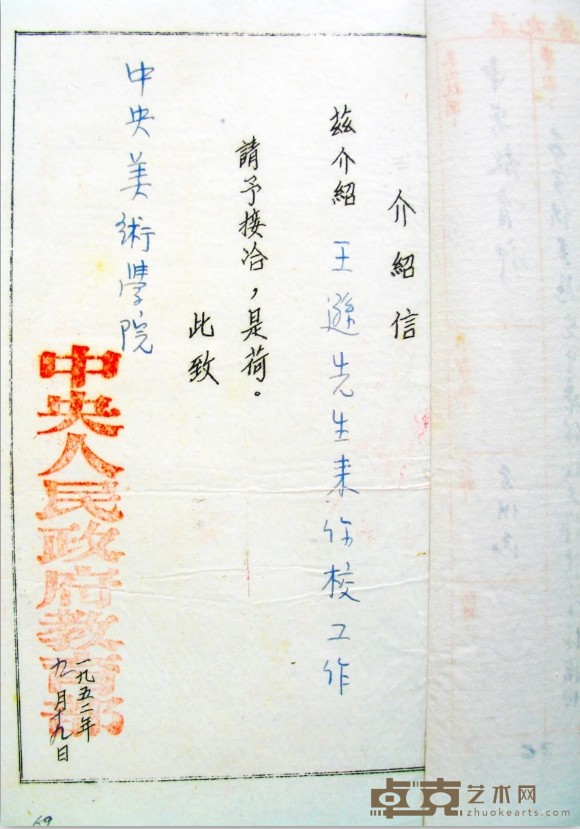

1952年教育部为王逊调入中央美院开具的介绍信

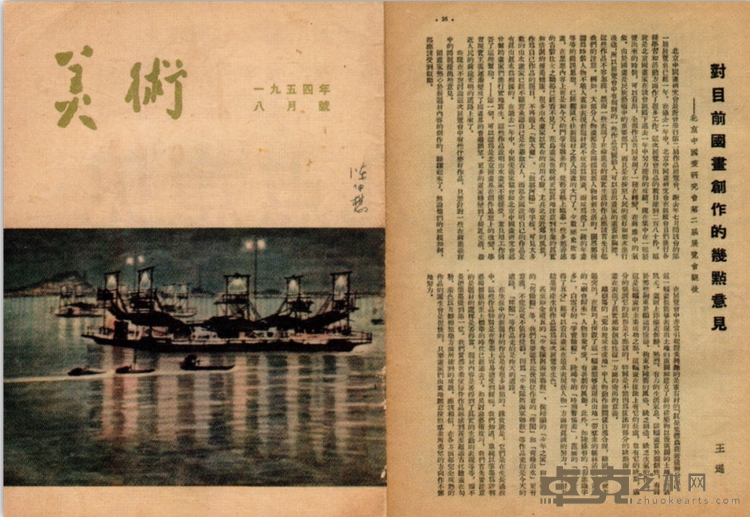

《美术》1954年第8期发表的王逊文章《对目前国画创作的几点意见》,引发新中国第一次中国画论争

1959年永乐宫迁建时印发给工程人员使用的做法说明

1955年王逊为故宫陶瓷馆撰写的展览说明草稿

1949年北平刚解放,王逊就成为清华大学筹设艺术史学科主力。调入中央美术学院后,从1953年参加筹建民族美术研究所,到1957年正式创办中国第一个美术史系,这个最初由西方引进的美术史专业能在历史巨变之际得以保存并发展为独立学科,王逊起到了重要作用。作为中国现代美术史学科的主要创建者和新中国美术史学的奠基人,“他兢兢业业为建立我国新的美术史学体系准备条件,发轫之功,诚不可没。”(中国美术家协会主席江丰)

第四单元

王逊对中国美术史写作的现代构建

第四单元展览现场“扛鼎大作:王逊对中国美术史写作的现代构建”

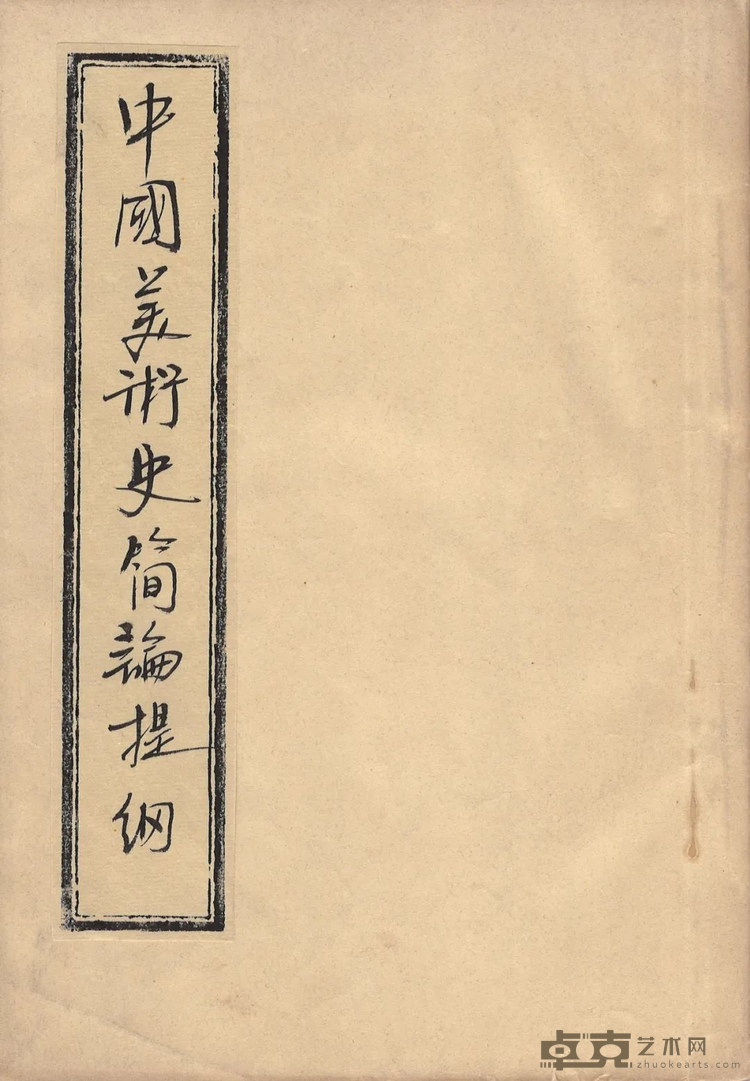

1953年《中国美术史简论提纲》

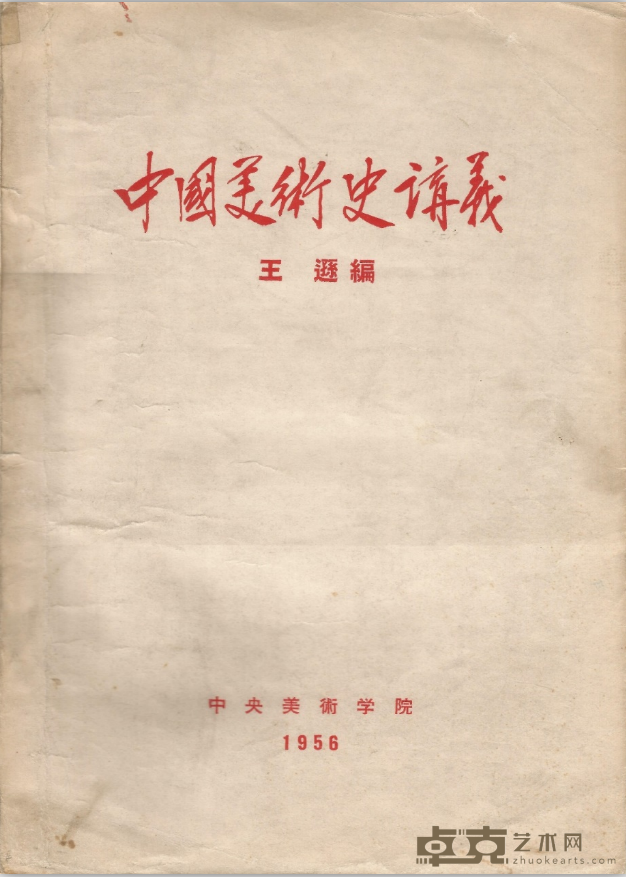

1956年7月中央美术学院《中国美术史讲义》

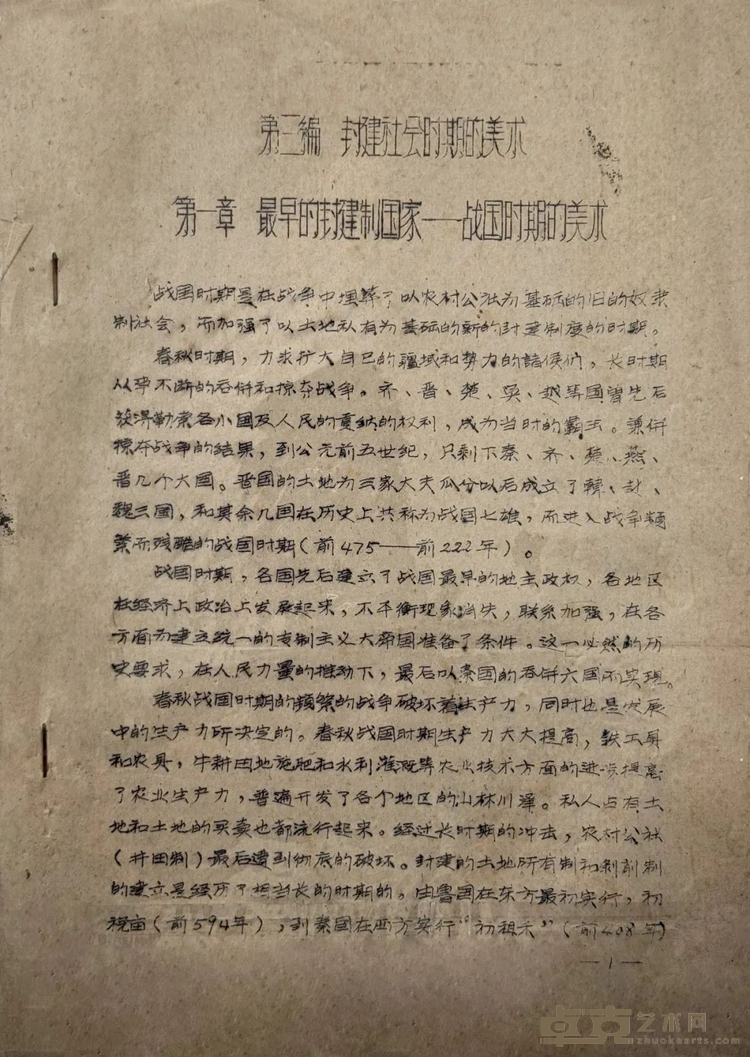

1962年的中国美术史修订本第三编第一章《最早的封建制国家——战国时期的美术》

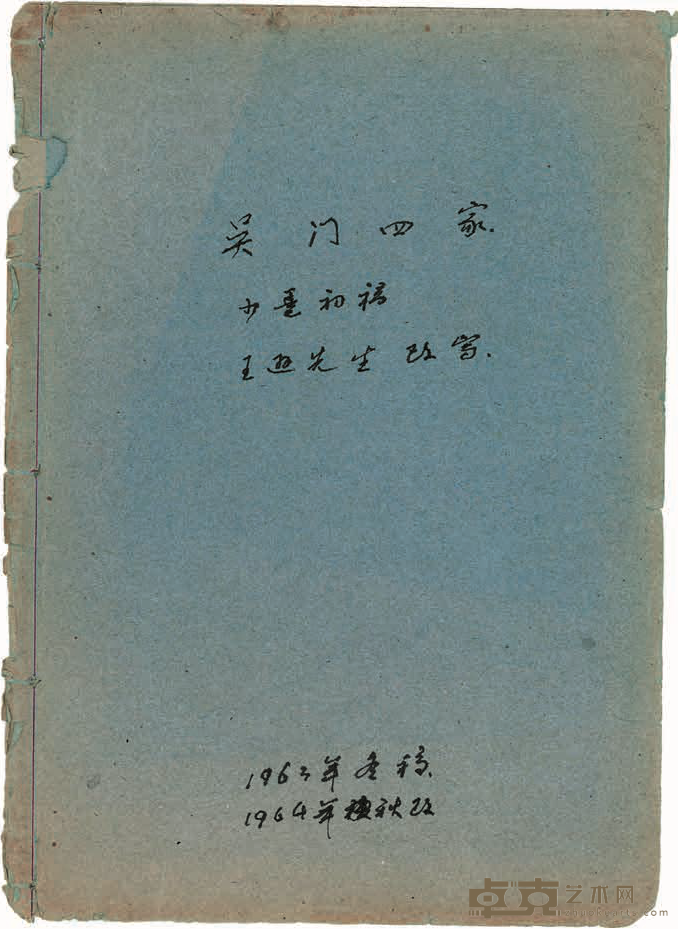

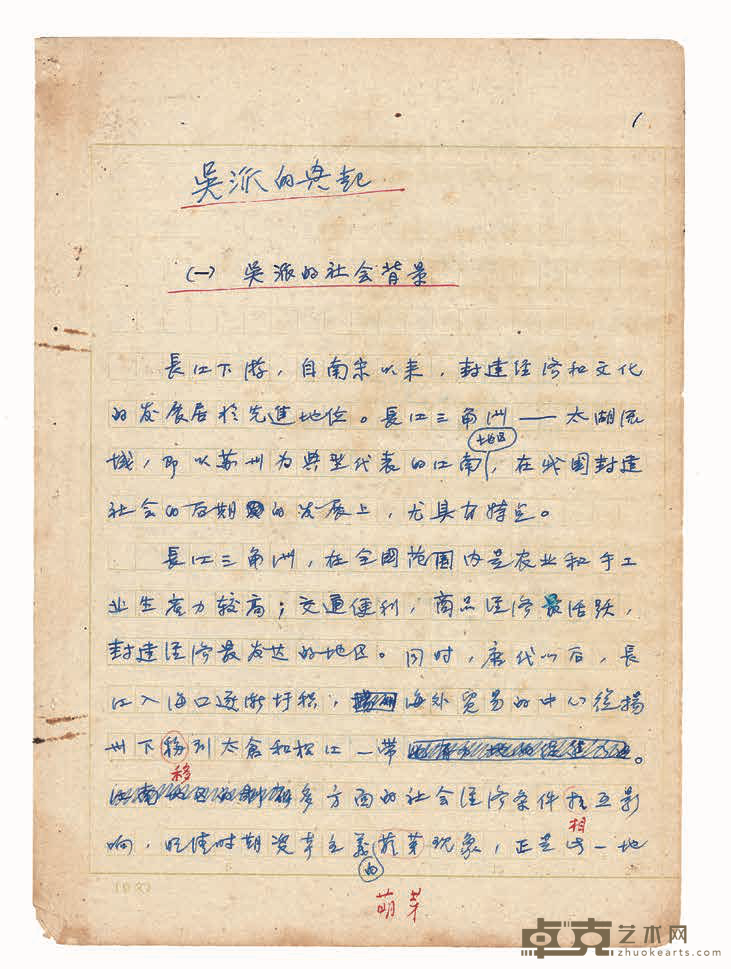

陈少丰编写、王逊修改的《吴门四家》手稿

陈少丰编写、王逊修改的《吴门四家》手稿

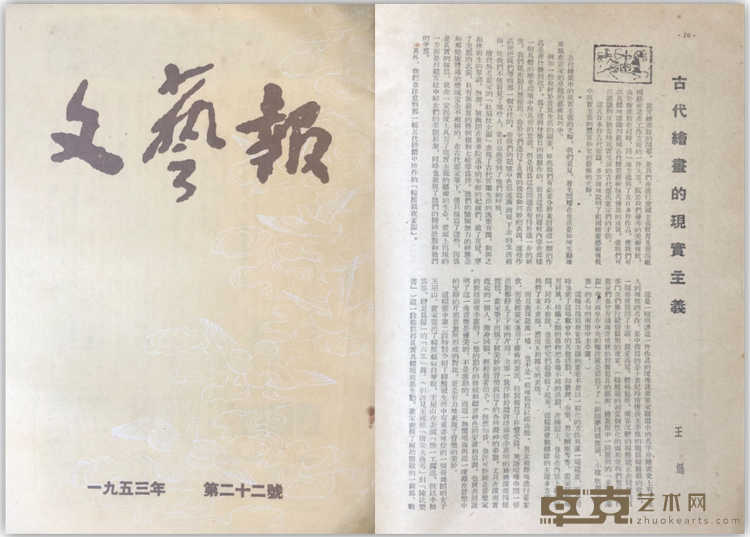

王逊在1953年《文艺报》第二十二号发表的《古代绘画的现实主义》

王逊写作中国美术史教材有20世纪50年代版和60年代版两个版本系统,写作时间从1950年中央美院成立时起,到1965年美术学院开始“四清”运动时止。1953年王逊在通史讲义基础上形成《中国美术史简论提纲》,1985年被整理出版为《中国美术史》。1960年,王逊重新撰写中国美术史教材,2022年被搜集整理出版为《中国美术史稿》。王逊写作的中国美术史教材,在建立新的中国美术史学体系中具有开创意义,在现代中国美术史学发展中也具有里程碑地位。

第五单元

王逊遗著整理与研究

第五单元展览现场“碎玉如灯:王逊遗著整理与研究”

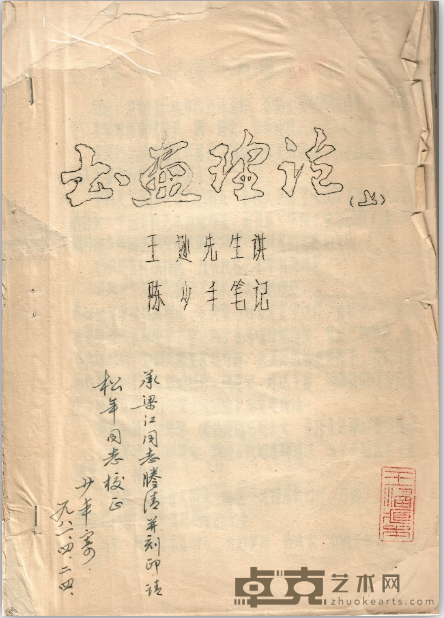

1981年据陈少丰听课笔记整理的《中国书画理论》油印本上、下册,陈少丰赠薄松年

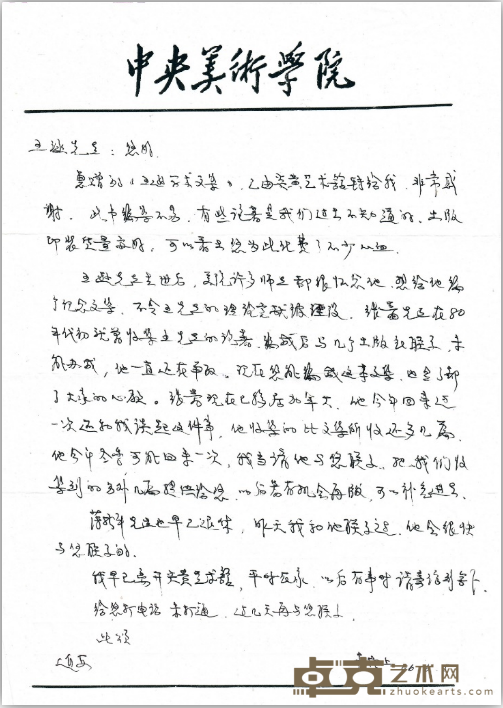

2006年6月5日李松致王涵信

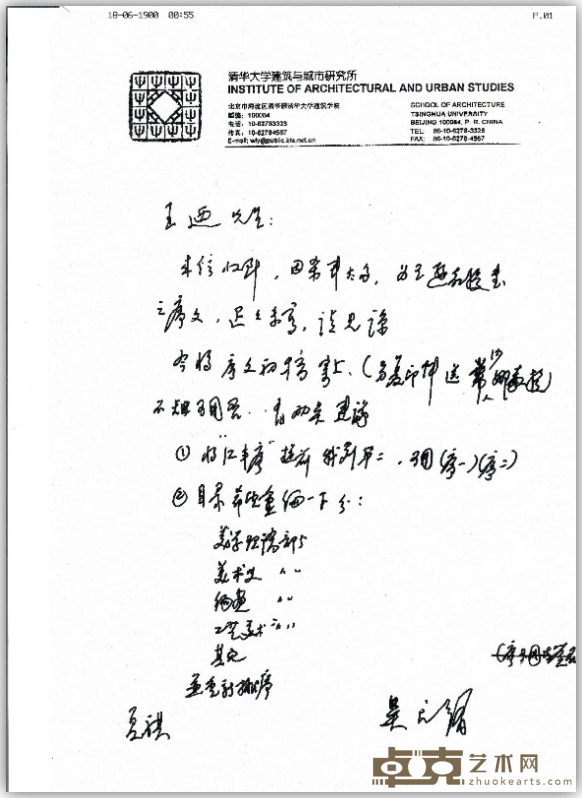

2005年吴良镛对《王逊学术文集》的编辑意见

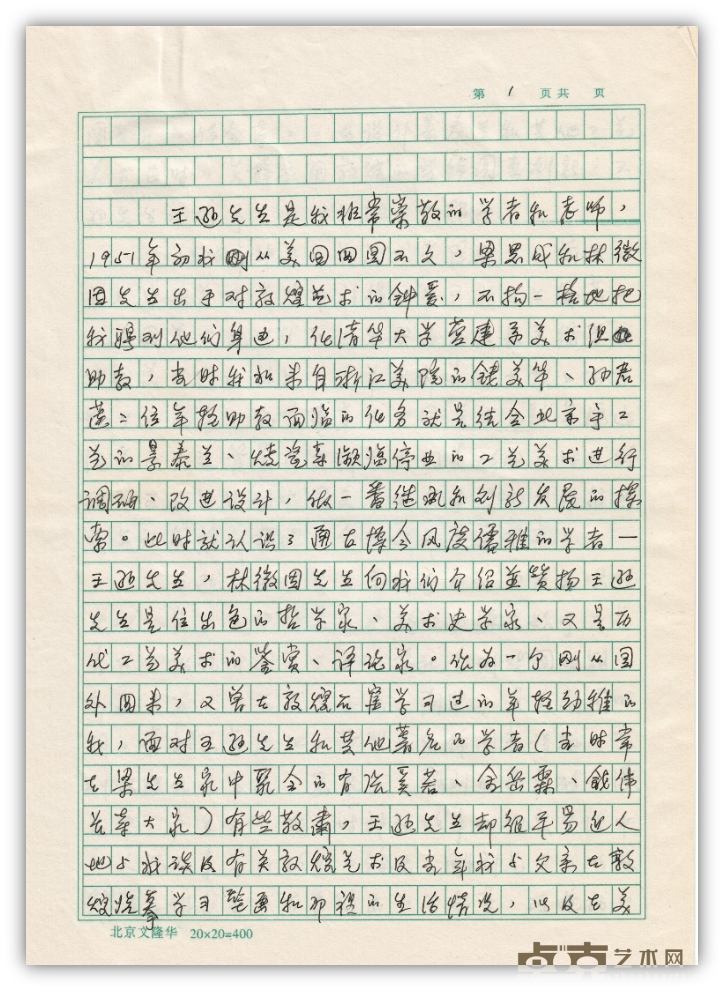

常沙娜《〈王逊学术文集〉序》手稿

2006年刘纲纪致王涵信

1979年文化部为王逊平反,中央美术学院开始组织专人整理王逊遗著,逐渐拉开整理王逊学术思想的序幕。这是一个艰辛的辑佚过程,迄今已有45年。在王逊身后一生学术成果和资料如玉碎散佚的极特殊的情形下,以王逊助教薄松年、王逊亲侄王涵以及有心学术的研究者所代表的中国美术史研究学术共同体,呕心沥血,广为搜集,深入钩稽,先后为复原王逊的学术思想,为王逊遗著的整理出版殚精竭虑,奉献了年华和才华。近十年来,在学术界和各出版机构的共同推动下,《王逊文集》《王逊年谱》《中国美术史稿》等6部反映王逊生平与思想的著作相继出版,在历史风雨中散佚湮没的王逊学术人生的碎玉逐渐抟和,闪烁出如灯火一般的光明,这项被誉为“美术史的考古学”的工作,为研究新中国美术和中国美术史学科发轫奠定了基础。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号